| 高橋溶鉱炉 | |||

|

|||

|

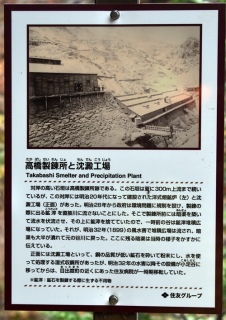

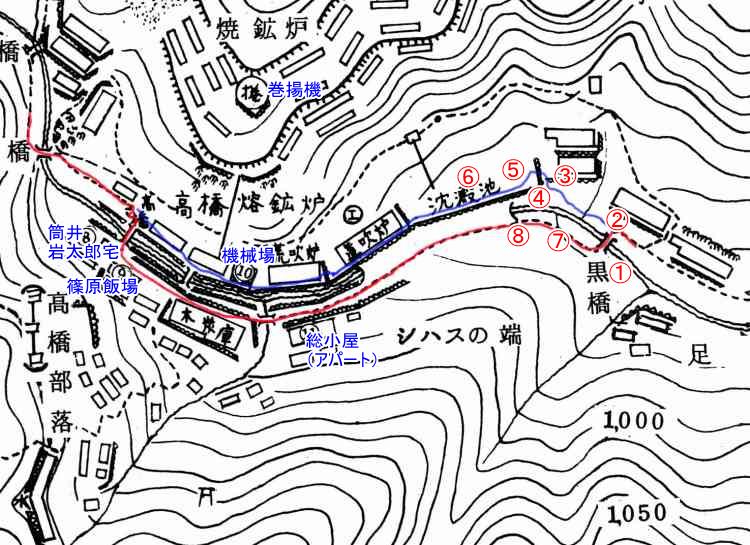

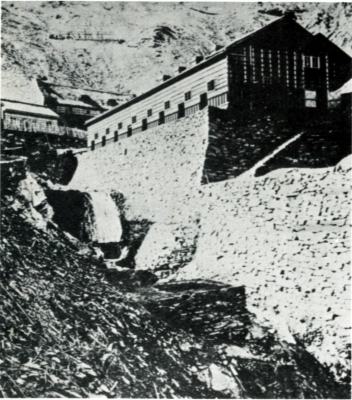

高橋精錬所と沈澱工場 対岸の高い石垣は高橋製錬所跡である。この石垣は更に300m上流まで続いてい るが、この対岸には明治20年代になって建設された洋式熔鉱炉(左)と沈澱工場 (正面)があった。明治28年から政府は環境問題に規制を設け、製錬の際に出る 鉱滓を直接川に流さないことにした。 そこで製錬所前には暗渠を築いて流水を伏流させ、その上に鉱滓を捨てていたの で、一時前の谷は鉱津堆積広場になっていた。それが、明治32年(1899)の風水害 で堆積広場は流され、暗渠も大半が潰れて元の谷川に戻った。 ここに残る暗渠は当時の様子をかすかに伝えている。 正面には沈澱工場といって、銅の品質が低い鉱石を砕いて粉末にし、水を使って 処理する湿式収銅所があったが、明治32年の水害以降その設備が小足谷に移って からは、目出度町の近くにあった住友病院が一時期移転していた。 ※鉱滓:鉱石を製錬する際に生ずる不用物 |

||

|

|||

|

|

||

| 劇場跡の看板から 下の道は登山道で黒橋経由ダイヤモンド水 真っ直ぐ進みと 高橋に行くことが出来る。 |

②の地点 巾の広い道が続く | ||

黒橋

|

|

||

| 黒橋 劇場跡から1・2分で到着します。 手摺が黒いから黒橋というのではなく 昔から黒橋と言っていました 地図の①です 上右 黒橋の下の川 エメラルドグリーン とてもきれい!! いつもこんな色ではない 撮影は2012年9月23日 右 2006年9月23日 撮影 架け変わる前の黒橋 |

|

||

|

|

||

| ③の地点 石垣が続く 下に降りると右の排水口がある | ④の地点 排水口 | ||

|

|||

| 高橋の階段 この階段を上がると病院跡だ | |||

住友病院跡

一番上の写真に見える看板に「住友病院跡」と書いているが 立っている場所の少し下流になる

|

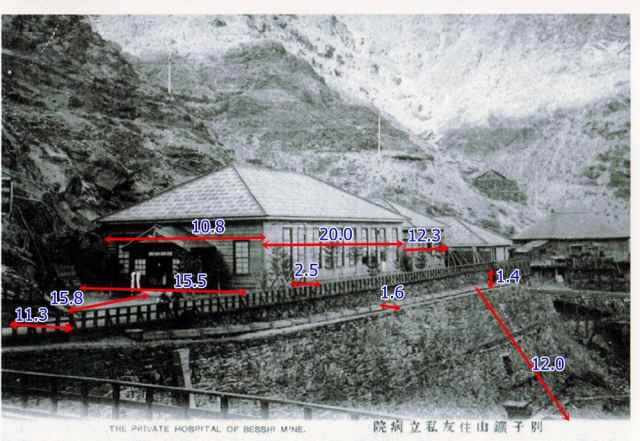

大正元年~5年まで 高橋の住友病院 東平の建物とよく似ている 場所は高橋の収銅所の跡地です。 基礎の跡が今も残っています。 「住友別子病院百年のあゆみ」では明治32年からは

別子出張所として大正5年まで診療している。 明治34年5月 腸チフス患者が蔓延し 死者18名を出している。 別子山の人口は 明治34年 9635人 38年 11186人 39年 10428人 40年 4417人 大正5年 813人 (別子村史) 別子大水害後も人口が増え 明治38年にはピークを迎えている。

大正元年8月25日には新築落成移転されている |

||

| 絵葉書「別子鉱山住友私立病院」 手前に橋の欄干が写っている。 橋の基礎が今も残っており測量してみると橋の長さは 13.8mある |

|||

|

|

||

| 山際に残された煉瓦 「病院長の暖炉」との記載があった。 | 苔をめくると病院の基礎が現れます。基礎の残っている所は少ない | ||

|

|

||

| 絵葉書にも写っている排水溝。よじ登って 寸法を測った。中は少し奥で潰れていた。 |

深い穴がある。いろいろ想像は出来るが何だったのか わからない | ||

|

⑥の地点 寸法を記してみます。 対岸まで 13.8m 橋の架かっていたところの下に 暗渠が残っています。 |

||

巻揚機

|

|

||

|

上記地図の中央やや上に「捲」 これは「巻揚機」の記号だと地図に書いてある。 行ってみた。 上の2枚の写真が その場所の様子です。 煉瓦造りであったが 煉瓦はもう崩れかけでした。 巻揚機の一部でしょうか 鉄の部品が置かれていた。 巻揚機から すこし登ると 右の写真のような構造物がある。 地図に記載もないが煉瓦つくりのこの構造物は 上部にボルトを何本も突き出している。 機械を据えていたか、木造の建築物があったか? その隙間を見下ろせば ダイヤモンド水の下流に位置する |

高橋 暗渠 銅山川への暗渠築造は明治30年から

|

|

|||

| 暗渠が残っておるのは この部分だけです。明治32年(1899)年の大水害のときに流されたと言われています。 | ||||

|

|

|||

1980年の暗渠 |

タイトル 遥かな峰 探訪・別子銅山 製作 住友金属鉱山 別子銅山開坑300年記念作品として作成したビデオです 谷を暗渠にして上に盛土をし平地を作ったと解説しています。 |

|||

住友史料館報より

|

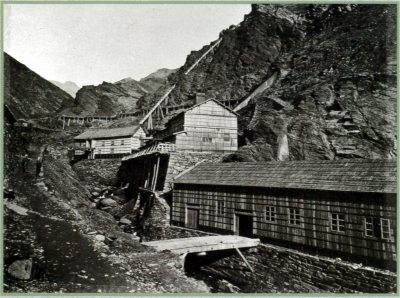

前岸から後岸を見上げたもので、写真中央には、 煉瓦煙突のある熔鉱炉の建物、その奥にシュートが見える。 住友史料館報28巻72ページより 明治14年 撮影 |

||

|

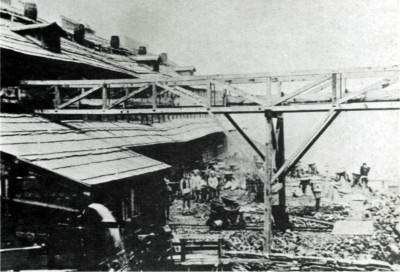

手前の熔鉱炉を銅山川の下手から見上げたもので、 煉瓦煙突が林立した新熔鉱炉の建物が見える。 住友史料館報28巻72ページより 明治14年 撮影 |

||

|

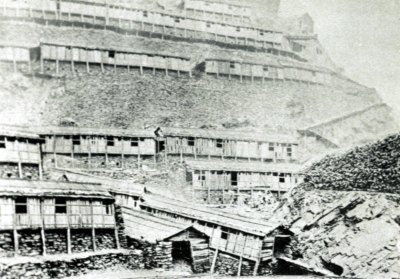

高橋の製錬工場である。キャプションに旧工場とあるのは、 間吹(二番吹き)に新居浜製錬所のような最新の錬銅反射炉を 用いず、江戸時代以来の間吹炉を用いたからである。 明治二十八年以後、高橋製錬所は、新居浜製錬所の煙害問題 により、新居浜減額分の増産を余儀なくされ、水套炉一座・ 煉瓦炉四座(以上一番吹設備)、間吹炉一六座(二番吹設備)を 装備し、前年廃止した別子製錬所を出張所として再開した。 明治二十九年、煙害問題解決のため新居浜製錬所の四阪島移 転か、高橋製錬所増設かの論議がなされ、結局四阪島移転と 決議された。 しかし、その完成まで高橋製錬所の増産は急務であり、翌 三十年から煉瓦炉の廃止や水套炉の増設、銅山川への暗渠 築造など設備刷新が図られ、三十一年には水套炉三座、 間吹炉一八座を装備していた。写真は、まさにその設備を 刷新した直後の雄姿である。製錬所には水套炉が装備されて いるので、建物から勢いよく循環水が排出されている。 また、対岸の製錬所へ送水するため、木製の水樋と支柱が見える。 製錬所右手の作業場は銅山川にかかる暗渠である。その作業 場には、鉱滓を搬出する鉄軌道と円錐形の鉱津廃棄壺が写っ ており、壺の形をした鉱滓が数多く捨てられている 住友史料館報30巻24ページより 明治31年 撮影 |

||

|

鉱山製錬課(吹方)に隣接し、同所へ焼鉱を供給した焼鉱窯である。 旧式とあるのは、江戸時代以来の石積みの焼鉱窯を指すもので、 風雨避けに粗末な木製の屋根と壁で覆われていた。焼鉱窯は、 鉱石の硫黄分を抜くために、窯の中で鉱石と薪を交互に積み上 げ60日ほど蒸し焼きにした。写真右端には焼鉱用の薪が野積 みされている。 住友史料館報30巻25ページより 明治31年 撮影 |

||