| パイプ橋 | 登山口からの所要時間 50分強 ダイヤモンド水から7分で着きますここが分岐になります。 |

||

|

|||||

| . |

|

|

||

| お勧めのコース 橋を渡って「第一通洞南口」「東延斜抗」を見学 「歓東坑」「歓喜坑」で休憩。 「銅山越」でゆっくり展望を楽しむ。 下山は「大和間符」から下に降り「歓喜坑」の通り 「蘭塔場」「大山積神社」経由でのコースがいいと思う 案内板はどちらも50分となっています。 直進の目出度町は登りの急坂になります。 |

|

||

|

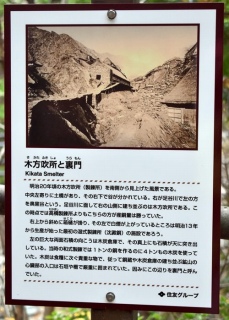

木方吹所と裏門 明治20年頃の木方吹所(製錬所)を南側から見上げた風景である。 中央左寄りに土橋があり、その右下で谷が分かれている。右が 足谷川で左の方を奥窯谷という。足谷川に面して右の山側に 建ち並ぶのは木方吹所である。この時点では高橋製錬所よりもこ ちらの方が産銅量は勝っていた。 右上から斜めに箱樋が掛り、その左で白煙が上がっていると ころは明治13年から生産が始った最初の湿式製錬所 (沈澱銅)の施設であろう。 左の巨大な両面石積の向こうは木炭倉庫で、その真上にも石 積が天に突き出しでいる。当時の和式製錬では1トンの銅を作る のに4トンもの木炭を使っていた。木炭は食糧に次ぐ貴重な物で、 従って銅蔵や木炭倉庫の建ち並ぶ鉱山の心臓部の入口は石垣や 柵で厳重に囲まれていた。因みにこの辺りを裏門と呼んでいた |

||

|

|

||||

| 古い橋 2006/09/23撮影 | |||||

| 第一通洞南口や東延斜坑に通じるこの鉄管橋は、そん なに古いものではない。別子鉱山では新しい鉱源を求め て下へ下へと掘りさがっていったが、戦後になって、江 戸時代に掘った上部の方にまだ残鉱が相当あるんじゃな いか、ということになり、昭和20年代から上部開発起 業をはじめた。その作業用の水が多量に要るものだから、 こちらの奥窯谷の水を三インチのパイプを使ってサイホ ンで南口まで揚水していたのだ。 鉄管橋の鉄管は、そのときのパイプを転用しているも のである。 山村文化32号33ページ |

現在のパイプ橋 安全のために架け替えられたようです。 強固な鉄骨の橋になっています。 |

||||

|

|

||

| 橋のたもとにある 六角形の坑木 | 橋を渡った所にもあります 江戸時代のもの | ||

|

橋を渡ると パイプ橋の時代のなごりがあり 梯子のような 急な登りになります。 |

||

パイプ橋を渡らずに 目出度町の方に進むと 滝が現れます。これは人工の滝で東延谷の水を こちらに迂回させた落下させています。 上の写真 さらに上流に行き 谷に降りるとカラミが 谷におおいかぶさっています。 製錬所が沢山あったばしょです。 |

|

||

|

|||

| ここに架かっている橋は 「東延橋」かと思っていました。 伊藤玉男氏作成の「明治中期の別子銅山」の地図を確認 すると 東延橋は100mほど下流だった。砂防ダムの辺りかと思う この鉄の橋は通称「パイプ橋」と呼ばれている。 山村文化では「鉄管橋」となっています。 |

|||