| 第一通洞南口 | |||

| 登山口からの所要時間 1時間 | |||

|

|||

|

|

|

|||

| パイプ橋を渡って5分ぐらい登ると 写真の分岐に出ます 右 南口経由東延斜抗・そうめんの滝 左 銅山越 |

南口(代々坑)経由 東延斜坑 20分 と看板にあるので ほとんどの人は訪れない 「第一通洞南口へ1分」と書く良いかも 行って見よう! |

第一通洞南口へはこんな平坦な道です。 写真に見える鉄の橋は 渡った方がいい。 |

|||

|

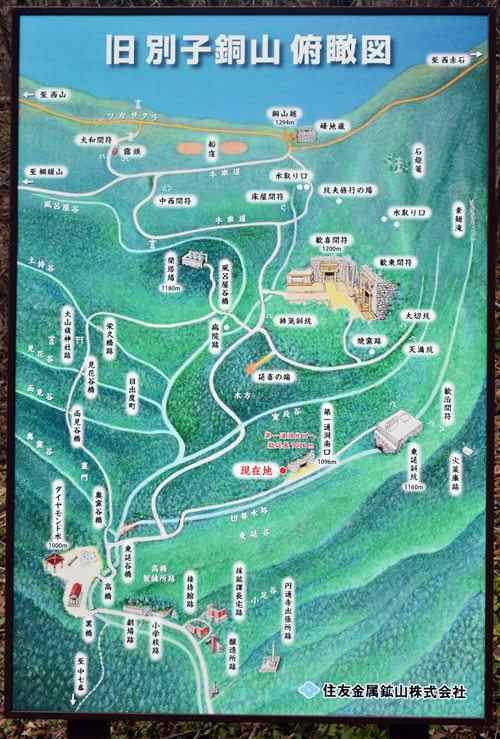

第一通洞南口(標高1100m) この附近「一帯は通称ミナミグチと言う。別子銅山の近代化は この附近から始った。明治9年(1876)東延斜坑の開削が始り 明治19年には嶺北角石原からの通洞が代々抗に貫通し、ここに 銅山峰の北と南を結ぶ1,020mにおよぶ水平坑道が初めて出現した。 以後、大正5年(1916)に銅山の本部が東平へ移るまでの30年間、 第一通洞南口が銅山の心臓部としての役割を果たした。 また、明治26年には第一通洞北口まで鉄道が敷かれたので、 運輸面の要ともなり、はじめて運輸課の誕生をみた。以来次々 と採鉱課、会計課、調度課が軒を連ねるようになり、近代化の 拠点東延時代の一翼を担っていた。往時はこの谷にトラス橋が 架かり高橋製錬所まで水平軌道が延び、鉱石と製錬された粗銅 を運んでいた。 |

||

新設になった看板 |

|

第一通洞南口に 大きな案内板が出来ました。 おおきなファイルで開きます |

|||

![]() 第一通洞 南口 (代々坑)

第一通洞 南口 (代々坑) ![]()

第一通洞 南口 |

第一通洞の歴史は別子銅山にしては比較的新しい部類に入ります。

「明治15年(1882)2月、別子側南口となる代々坑の坑口と立川側北口

の角石原を結ぶ第一通洞の開さくに着手しました。同年、この第一通洞 の開さくから日本の諸鉱山にさきがけてダイナマイトの本格使用を開始し たため、開さく工事は順調に進捗し、当初計画より3年も早い明治19年 (1886)2月9日に全延長約1,021㍍が貫通し、総工費も8,613円余で済みま した。」 歓喜の鉱山28ページ 代々坑(約339㍍開さく済)を活用し角石原へと残りの671mを開さくし

第一通洞としました。 |

||||

|

|||||

|

トンネル内部は 物置になっていました。 |

|||||

|

|

||

| 現在の坑口は2mほどですが 地面がかさ上げされています。 | 55cmあります | ||

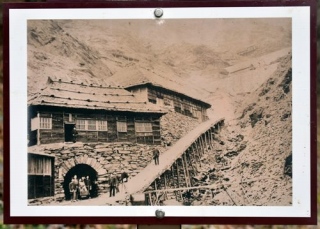

| この坑口の石の積み方をよく見てください。 下にある明治20年初頃の写真と全く同じですね。 歓喜抗・歓東坑は最近作り変えられましたが、代々抗は当時のままです。 |

昭和40年頃の第一通洞南口 |

||||

|

|

||||

| 明治31年代の代々抗口 | 明治23年 の代々坑口(第一隧道南口)付近 | ||||

明治14年年の代々坑口(第一隧道南口) この写真の翌年から 代々坑の先端と角石原を結ぶ 第一通洞の開削を始めました。 昔の鉱夫の作業衣 鋪着といって、白木綿に黒の襟と袖口をつけた山襦袢を着て、 お尻にはわらで編んだ尻当てを下げ、足の土ふまず辺りで短く 切った足中(あんなか)をはいて、螺灯をかかげ舗(坑道)の闇を照 らしながら入坑した。山襦袢は、襟と袖の黒布をとり外すとその まま死装束の経帷子になるので、坑内は汚れ易いにもかかわらず 白木綿を用いたという話は当時坑内における災害がいかに多かっ たかということを物語るものであろう。 明治3年10月、時代に先駆する別子銅山の姿を新政府の鉱山局の 役人に見て貰おうと、全山こぞって着衣を洋服(マンテル)に更めた が、ラシヤ地は高いのでめくら縞の木綿で作ったというエピソード もある。 旧別子銅山案内38 |

|

||

![]() 第一通洞 北口

第一通洞 北口 ![]()

|

北口の内部は崩壊しています。 この通洞は もう通れません。 |

||

| 角石原にある第一通洞の北口 この前を上部鉄道が走っていいた。 | |||

|

別子銅山(合田正良著)より |

|||

|

|||

| 2012年4月1日、8:58 新居浜市内ではさくらが咲いているが ここは まだ真冬のようだ |

![]() 開坑課金庫跡

開坑課金庫跡 ![]()

泉屋銀行の設立が明治28年9月です

住友銀行の新居浜への進出は、尾道会謡で要検討事項とされていたものでありたが、29年1月に

住友別子銅山および同新居浜分店に当行出張員を派遣して出納事務を取り扱ったのが

同地進出のはじめである。翌30年2月には新居渓出張店を設けて銭行業務全般

をおこなうようになり、34年9月に支店となった。同店は開業以後別子に

また38年4月以後は四阪島にも、それぞれ職員を派出して預金事務などを取り扱った

(両地出張員は大正元年11月廃止)。

住友銀行80年史

第一回重役会護で議論になった別子には、明治29年1月から別子鉱山および新居浜分店に

銀行の出張員を派遣し、住友鉱業部資金のいっさいを取り扱うことになった。翌年2月、それを

発展して鉱業所に銀行の新居浜出張店をもうけ、銀行業務全般の営業を閉始した、のちに営業

の拠点を新居浜にうつし、34年9月、支店に昇格させた別子への職員派遣は銀行出張店の

開店後もつづけた、

住友銀行百年史

54Pより

|

|

上記鉄橋を渡ってすぐ 道路の左側にあります。 別子銅山(合田正良著)の198ページに 「銀行等も設けられて栄えていた 明治40年の別子焼討事件の際に 破壊されて現在煉瓦作りの台座のみが 崩れかかったまま残されている」 と写真入りで記されている。 |

|||

|

|||||

| 案内板は開坑課となっている |