これまでの別子本鋪(歓喜坑・歓東坑)に代わり、この東延斜坑が採鉱関連事業の中心となって、

上部坑の開発に大きく寄与した、

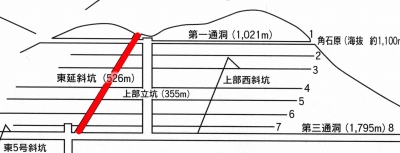

| 東延斜抗 | |||

|

|||

| この東延斜坑は、各坑道の連絡、鉱石の運搬路、排水路、通気を兼ねており、明治時代後期は、 これまでの別子本鋪(歓喜坑・歓東坑)に代わり、この東延斜坑が採鉱関連事業の中心となって、 上部坑の開発に大きく寄与した、 |

|

|

||

|

斜抗の周囲は立ち入り禁止です 柵がしてあります 東延斜坑 この辺りは別子鉱床の東の端に当るが、地下深部に三角と言 う所があり、そこにはとてつもない立派な鉱石が無尽蔵に眠っ ている事が以前から分っていた。明治7年(1874)住友家の要 請を受けた鉱山技師ルイ・ラロジクは、この一点を選んで斜坑 を掘り、三角の富鉱体に到達させ、その間に階段状に水平坑道 を開削して鉱床に逢着させる。採掘した鉱石は斜坑に集約して 出鉱するという新生別子銅山案を提起した。ただ、当時日本の 鉱山では本鋪という大きな坑道でも5尺(1.5m)×6尺(1.8m)程度 であったが、ラロックの東延斜坑口は幅が20尺(6m)高さ9尺 (2.7m)もあった。しかし、当時の住友の実力者広瀬宰平が、敢 えてこの大起業に挑んだのは、彼が11才で別子銅山に奉職し、 三角の大富鉱体を見ており、三角に賭ける山内の熱い空気に触 れていたからであろう。  |

||

|

|||

|

坑道断面は 幅6m、高さ2.7m です。 傾斜49度で526m地中に潜っています。 東延斜坑は、着工から完成まで19年を要し、<BR> 明治28年1月には8番坑道準に到達し、<BR> 10月に完成した |

||

|

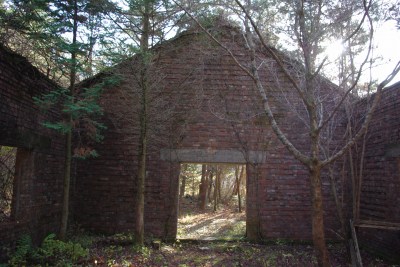

東延斜坑の奥の石垣に立つと 正面に煉瓦造りの 機械場が見える。 1本のワイヤーで斜坑の車両を上下させていた。 今は 鳥のさえずりの中で余生を送っている斜坑も うなり声を上げて働いていた事だろう |

||

|

|

||

|

|

||

|

トタンで作られていた 屋根は朽ちて落ちたのか ありません。 機械が座っていたと思われる場所は 木々が茂り 時間の経過を物語る。 別子銅山近代化の先駆けとなった 東延斜坑と この機械場 最初の動力は馬であった。何頭もの馬が交代で斜坑内部から 斜坑を掘った岩や石を運び出したであろう。 次の動力は蒸気による物だった。コークスや石炭を使う そのため 高い煙突が作られた。 そして最後は電気で動かした。 別子銅山の最先端を走り続けた東延 日本の近代化の最先端と言っても良いだろう 世界遺産にならなくても良いから いつまでも残っていてほしい。 |

||

|

|

||

| 別子300年の歩み より 明治9年、ラロックが設計した東延斜坑の開さくが始められた。 この斜坑は、海抜1145メートルの東延坑外から同747メートルの八番坑道準まで、 坑道断面幅6メートル、高さ2.7メートル、傾斜49度、延長526メートルの人道つきで、 途中数段の支坑道と連絡し、鉱石、資材の運搬を行うものである。 従来の坑道は、人がかがみながらやっと通れたのに比べると、その大きさは画 期的で、まさに別子近代化の走りとなるものであった。なお、東延の名は、別子本山の鉱床が西から 東に向かって富化する(延びる)実状にちなみ、さらに東に発展することを期待して命名したものの ようである。 この斜坑の掘さくには、ノミとツチを使用し、黒色火薬が使用された。そのため、工事は遅々とし て進まなかった。明治15年3月、掘進150メートルに達して初めて馬を使用して動かす馬巻揚機 が据え付廿られ、巻揚げが始められた。使用した馬は最初4頭で、17年には12頭になった。その 後23年4月、蒸気巻揚機が据え付けられ、機械による巻揚げが実現した。 東延斜坑は、着工から完成まで19年を要し、明治28年1月には8番坑道準に到達し、10月に 完成した。この斜坑の完成により、坑間の鉱石運搬、交通、通気が整備された。とくに小足谷疎水道 と連絡して、箱樋を使う坑間の距離が短縮され、同年3月、斜坑の最底部の三角の貯留水が排出され、 大左本(8番坑道準東部)の富鉱帯の採掘が可能になった。ちなみに、富鉱帯は三角の貯留水で覆わ れ、その排水は別子長年の懸案だったものである。排水を指揮した当時の設計部長塩野門之助(後述) は、水中から現れた大左本の富鉱帯のさんさんと輝く高品位鉱を目の前にした時、歓喜の余り、鉱石 の表に思わず接吻したと伝えられている。なお、小足谷疎水道は、慶応4年(1868)開さくに着 手されたが、明治11年末工事の片側が廃石の捨場に困って中断され、その後16年8月に再開、19 年12月に完成したものである。これによって、過去130年余りの問(立川鉱山併合後)、多数の 箱樋によって、寛永疎水道まで引き揚げ、北側(国領川)へ排出しなければならなかった坑内水の大 幽部分は、4番坑道準以下のレベルで南側(銅山川)へ排出されることになって、約120メートルの 排水作業を節約できることになった。 |

|||

| 東延斜坑 略年表 | |||

| 明治初年フランス人技師ラロックが設計 | |||

| 明治9年(1876〕 当初は繋と鎚、黒色火薬使用による掘削 人力による引き揚げ作業 | |||

| 明治15年(1882)から馬巻揚機 | |||

| 明治23年(1890) 葵気巻揚機を設置して掘削 | |||

| 明治28年(1895) 完成 | |||

| 明治39年(1896) 火災 | |||

| 明治44年(1911) 東延斜坑復旧 | |||

| 昭和5年(1930) 使用中止 | |||

| 昭和7年(1932) 火災 廃止 | |||

| 戦後、上部坑開発の時期に一時再使用された | |||

| 終戦後昭和二十二年かち崩落の内部を取り明け、再びこの東延斜坑が活用され、 昭和二十九年頃まで巻揚げ機は勇ましい音を立てて運転を続けていたのであった。 |

|||