重任局

|

|||

|

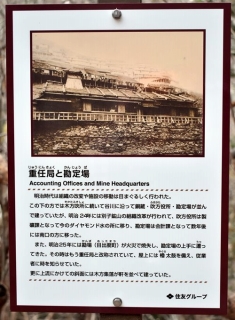

重任局と勘定場 明治時代は組織の改変や施設の移動は目まぐるしく行われた。 この下の方では木方吹所に続いて谷川に沿って銅蔵・吹方役所・勘定場が 並んで建っていたが、明治24年には別子鉱山の組織改革が行われて、 吹方役所は製硬課となって今のダイヤモンド水の所に移り、勘定場は会計課 となって数年後には南口の方に移った。 また、明治25年には勘場(日出度町)が火災で焼失し、勘定場の上手に 遷ってきた。その時はもう重任局と改称されていて、屋上には櫓太鼓を備え、 従業者に時を知らせていた。 更に上流にかけての斜面には木方集落が軒を並べて建っていた。 |

||

|

別子鉱業所本部の写真である。従来、鉱業所本部は 銅山川の右岸「勘場」にあったが、明治25年1月12日 の火災で全焼したので、同年4月26日対岸の大山積神社 下方の木方に新築移転した。 鉱業所本部は窓ガラスを採用しており、その他の施設も ほとんどそうなっていた。 また、その屋根には時刻を知らせる太鼓櫓が見え、移転前 と変わらず鉱業所本部のシンボルであった。 住友史料館報30 明治三十一年の別子鉱山写真帳と写真師光村利藻より |

||

| 重任局跡を確認しに何度も現場に足を運ぶのですが、ここと言う確証はない。 案内板の下部には、多くの石垣が残り木立が茂っている。 |

|||

![]() 重任局

重任局 ![]()

| 明治12年(1879)2月15日、住友家は伊庭の入社を契機に組織刷新に取り組み、 「大阪住友本店職制並規則」を制定、次いで同月25日「予州別子鉱山事務章呈井規則」を制定した。これは、明治15年 「住友家法」の事務章程に踏襲された。すなわち、大阪本店に最高決議機関として重任局が設置され、家長.総理代人・ 支配人・支配人補助の合議制によって運営すること、あわせて別子鉱山にも「別子二係ル一般ノ事業ヲ、総轄決行スル」 鉱山重任局を設け、支配人・支配人補助の「協議ノ上二非サレハ施行スル事ヲ許サズ」と規定したが、やはり重要案件は 本店重任局へ伺いを立てなければならながった。 明治12年の重任局制は、さらに整備拡張されて踏襲され、大阪本店に重任本局を、主要な支店には重任分局を置くことが できるとした。ここに、別子鉱山の正式名称は「鉱山出店」と定められ、重任分局が置かれた。また重任局の構成員は、 家長・総理人・支配人・副支配人・理事とされ、理事が新たに追加され、総理代人が総理人(のちの総理事)、支配人補 助が副支配人に改称された。なお、当時の重任本局構成員は、家長吉左衛門友親以下、総理人広瀬宰平・本店支配人伊庭 貞剛・同加川勝美・理事久保盛明・同田辺貞吉の六人であり、重任分局のそれは鉱山支配人広瀬坦・理事長谷川健介・同 大島供清であった。長谷川を除けぽいずれも広瀬が外部から抜擢採用した人物であった。 住友別子鉱山史上巻_370 |

|||

| 組織の刷新明治27年1894)11月15日、広瀬総理人の退身後、伊庭は住友全事業の見直しを重任局員と相談しながら 着々と実行し、ついに29年10月1日住友家法が実体にそぐわなくなったので、ここに大幅改正した。 その要点は、次のようなことであった。 ①重任局を廃し、重役会で重要事項を審議すること。 ②総理人を総理事と改称すること。 住友別子鉱山史上巻_456 |

|||

| 鉱山事務所で、ここに銅山元〆(支配人)、役頭(主任)、役頭協(担任)、舗方(採鉱係員)、鎗買い(坑務係員)、帳場(経理係員) 等が勤務していた。明治に入り鉱山の気風刷新をはかる為、屋根の上に高い櫓(やぐら)を作って大きな太鼓をつるして始業 や終業の時刻を知らせていた。 重任局は、明治25年1月に焼失して対岸の木方部落に移転し、その跡には、山方から大山積神社が遷され、その東側 (向って左手)上方に住友新座敷(接待館)が新築された。 風呂屋谷と見花谷の間の尾根に、しらべ(もみの一種)の巨木が3本あり、その東隣りに石のこま犬と小さな桐が残っている。 ここが大山抵神社及び重任局跡である。 旧別子銅山案内30 |

|||

| 重任局というのは、明治13年1月までは、支配方といっていたのを改められたものです。 旧別子案内177 |

|||