| 蘭塔場 | |||

|

|||

|

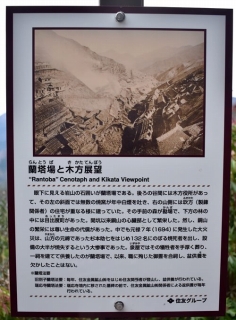

蘭塔場と木方展望 眼下に見える岩山の石囲いが蘭塔場である。後ろの谷間には木 方役所があって、その左の斜面では無数の焼窯が年中白煙を吐き 、右の山側には吹方(製錬関係者)の住宅が重なる様に建ってい た。その手前の森が勘場で、下方の林の中には日出度町があった。 開坑以来銅山の心臓部として繁栄した。然し、銅山の繁栄には尊 い生命の代償があった。中でも元禄7年(1694)に発生した大火災 は、山方の元締であった杉本助七をはじめ132名にのぼる焼死者 を出し、設備の大半が焼失するという大惨事であった。泉屋では その犠牲者を手厚く葬り、一祠を建てて供養したのが蘭塔場で、以 来、職に殉じた御霊を合祠し、盆供養を欠かしたことはない。 ※蘭塔法要 旧別子蘭塔法要:毎年、住友金属鉱山㈱をはじめ住友関係者が 登山し、盆供養が行われている。 瑞応寺蘭塔法要:瑞応寺境内に移された墓碑の前で、住友金属鉱山 ㈱関係者による盆供養が毎年行われている。 |

||

|

蘭塔婆と蘭塔場と蘭塔娑の表記があります どれも墓地・墓場の意味です 卵塔場も同じ意味ですが別子銅山関係では使われて居ません 蘭塔場と表記しているのは 明治の別子 新居浜南高校HP 新居浜市HP など比較的新しいもの 蘭塔娑と表記しているのは あかがねの峰 旧別子銅山案内 別子山村史 別子銅山 山村文化 書物・文献は蘭塔婆が多い。 |

||

|

|||

| 蘭塔場より銅山峰方面のパノラマ | |||

|

|

||

| 牛車道からは見下ろすように眺めることが出来る | コの字型に囲まれた石垣 | ||

|

|

||

| ここに僅かながらツガザクラが咲いている。 | 登り口から裏側から 昔は道があったが今は藪 | ||

|

|

||

| 目出度町からの登り口 3分とあるがほぼその位で到着する |

小高い丘の上に墓所がある。 | ||

| 最新の記述 | |||

| コラム 蘭塔場 明治維新後の1878年に広瀬宰平は「宰平衆と謀り、乃ち其の碑石を彼の高地の一隅に移し」と記しているので、 宰平が現在の高台に移設する以前の蘭塔場は、旧勘場(歓喜・歓東坑の一〇メートル下)の沢下にあった。 1916年(大正5)の採鉱本部撤退にあたり、蘭塔場の墓石は新居浜の瑞応寺西墓地に移された 住友の歴史上巻87ページより |

|||

| 蘭塔場 元禄7年(1694)の大火災で亡くなった132人の内、元締の杉本助七と手代3人は旧勘場(歓喜・歓東坑から10m下)の 沢下に土葬された。当時はここを蘭塔場と呼んでいた。残る128人の遺骸は、それぞれ手分けして葬られた。火災の少 し後に、縁起の端に山神社(大山積神社)が、現在の蘭塔場跡には観音堂が設けられた。 明治11年(1878)、広瀬宰平が4人の碑石を現在の蘭塔場に上げた。そして大正5年(1916)の採鉱本部撤退で、蘭塔場 の墓石は瑞応寺の西墓地に移された。 現在は旧別子の蘭塔場では元禄の大火災で亡くなった殉職者の蘭塔法会が行われている。4人の墓碑を山下に移し、殉職者 全員の慰霊の場と変わった。両墓制にみられる「拝み墓」と化した。 東朧筆の別子銅山図には、歓喜坑道下の道端に祠らしきものが描かれている。 銅山略式志の第二図・銅山繁永之図に墓地が描かれているので蘭塔場もここか。風呂屋谷の牛車道の栄久橋の北詰の西方上部 に当たる。牛車道の2箇所の折り返しあたりになろうか。歓喜・歓東坑から30m下、西へ150mあたりになる。 平成29年4月16日「別子銅山史の留意点ー改定」より 別子銅山記念図書館 専門員 坪井利一郎 |

|

別子銅山の大火災と蘭塔婆の遺跡 銅山峯から牛車道づたいに下に向かっておりて行くと、旧別子銅山 目出度町(本舗)の上方部、小高い眺望の秀れた巌山の上に、三方を 矩形に石垣をめぐらした蘭塔婆と呼ぷ所が残されている。 蘭塔婆とは墓所のことであるが、元禄七年四月二十五日、たまたま 別子の焼がまから出た火は、またたく間に乾燥しきった山の草木と 家屋に燃え移り、別子の全施設を鳥有に帰せしめ、又、支配人杉本助七 を始め別子銅山発見の功労者切場長兵衛、他一三〇人余りが焼死する という一大惨事を惹起したのであった。 (切場長兵衛の焼死は伝説としてあるも記録はない.、) 住友家に於いては非常にこれを悲しみ、懇ろに法要を営んで、この 場所に蘭塔婆を築き骸を埋めて篤く祀りその霊をなぐさめ、又、毎年 法要を続けて来たが、大正三年以後順次旧別子銅山の施設が東平に 移され、更に昭和の初期に及んで端出場山根方面に移転したと同時に、 蘭塔婆も角野町山根の瑞応寺に移されたが、元禄七年に築かれた蘭塔婆 は、訪れる人もなきまま徒らに風雨にさらされながら往時を物語って いるのも悲しい。会社では毎年盆の供養が続けられている。 蘭塔婆の遺跡_別子銅山_合田正良著. ←昭和40年ごろの蘭塔場 |

||

|

別子銅山の大火災と蘭塔婆の遺跡 |

| 泉屋叢考によれば、住友家ではこの大火による犠牲者を悼み、別子山中に蘭塔娑を設けて之を弔ったと記されている。 また田向十右衛門の「予州別子銅山初発之書付」には「助七・茂右衛門・善兵衛・宇右衛門墓所ハ今ノ勘場ヨリ沢下 二土葬二致置申候」とあるから、後の目出度町の下方は当時の墓地だったようである。蘭塔娑は蘭塔場とも書くが どちらも仏教語の当字で墓所のことだという。風呂屋谷と土持谷に挟まれた小高い岩場の頂上にあり、岩頭を切り平し て石垣で囲った50平方米程の平坦地だ。ここをいつ頃から蘭塔娑と呼ぶようになったのか分らないが、 天保11年(1840)、別子銅山開坑150年祭に当って描かれたらしい別子御銅山絵図では古観音堂となっている。 この絵図には風呂屋谷の入口に観音堂も描かれているところをみると、観音堂は始めは岩山の上にあって、それが 風呂屋谷に遷っ後の古観音堂が杉本助七以下銅山で職に殉じた人達の霊を祀る祭場とし、一般墓所と区別したので はあるまいか。蘭塔娑は本鋪から木方、吹方、目出度町まで見渡せる恰好の位置にあって、かつては別子山内の聖地 であったにちがいたい。別子銅山が足谷山中を去って80年、一面の廃虚と化した今日では、大火災以来の幾多の 災害史を秘めて風雪に耐えている。それだけに旧別子銅山のシンボルとして訪れる人の心を強く捉えて放さたいのである。 あかがねの峰新版122ページより |

|||

![]() 蘭塔場の記述の異論

蘭塔場の記述の異論 ![]()

| 蘭塔場の記述で | |||

| 別子山村史 940ページ (発売日昭和56年1月25日) 山方とは、銅山の山の方という意であるようである。ここに今も尚残る乱斗場(蘭塔場)がある。 かつてこの地は立川銅山と別子銅山の山方支配人杉本勘七が部下343名と、大乱斗の末、立川銅 山側の多勢の焼き打ちに会い、殉職した別子銅山の今の遺跡の金字塔の主、その法号、本立院玉誉一的居士、即 ち杉本勘七以下343名の墳墓のある所である。後大正末年に遺跡を全部角野村の瑞応寺に移転して、ねん ごろに弔いをしている。 |

|||

| 生きた富豪術 谷孫六 森田書房 34ページ (発売日昭和10年12月18日) 新に開抗された別子銅山には 吉岡鉱山から杉本勘七と言う老練家を派遣してその仕事を管理 させることにしたのだが、大阪屋は別子が日に日に繁栄せて行くので面白くなかった。 言うまでもなく、それは別子と立川は同一鉱脈である上に別子が有望なのを住友に 密告したのが自分の山で働いていた長兵衛なのだ。 この反目から遂に大騒動が持ち上がったのだ。立川鉱山では命知らずの鉱夫を煽動して暴動を起こし 火を放って別子鉱業所を襲ったのだった。 この時、別子の支配人杉本勘七は部下130余人と共に暴徒と戦って火に焼かれて死んでしまった。 今日の学問から見れば 大阪屋の立川鉱山と全然同一脈の ものであって、もしその時代に今日の制度が行われていたら それは言うまでなく 大阪屋のものに違いない |