歓喜抗・歓東坑 別子銅山の最初の坑口は歓喜抗です。

|

|||

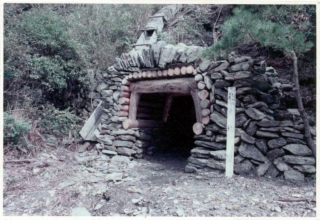

| 。老朽化していたので 以前と同じ形で2018年に修復された、 | |||

|

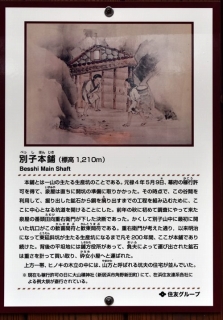

別子本鋪(標高1,210m) 本鋪とは一山の主たる生産坑のことである。元禄4年5月9日、 幕府の稼行許可を得て、泉屋は直ちに開坑の準備に取りかかった。 その時点で、この谷間を利用して、掘り出した鉱石から銅を摘 り出すまでの工程を組み込むために、こにに中心となる坑道を 開けることにした。前年の秋に初めて調査にやって来た泉屋の 番頭田向重右衛門が下した決断であった。かくして別子山中に 最初に開いた坑口がこの歓喜間符と歓東間符である。重右衛門 が考えた通り、以来明治になって東延斜坑が主たる生産坑にな るまで凡そ200年間、ここが本鋪であり続けた。背後の平坦地 には鋪方役所があって、負夫によって運び出された鉱石は重さ を計って買い取り、砕女小屋へと運ばれた。 上方一帯、ヒノキの木立の中には、山方と呼ばれる坑夫の住宅 が並んでいた。 ※現在も稼行許可の日に大山積神社(新居浜市角野新田町)にて、 在浜住友連系各社による例大祭が斎行されている。 |

|||

|

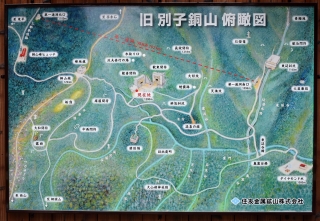

わかりやすい案内板が出来ました おおきなファイルで開きます |

||

|

別子銅山では、入坑に際して坑口に祀られた 天照実神・八幡 大菩薩・大山不動明王、 春日大明神、大山積大神、薬師如来 に安全を祈願したとある。 「明治の別子」より 坑道のことを「まぶ」と呼ぶ。別子銅山の坑道は「間符」と書き、 石見銀山や佐渡金銀山などでは「間歩」と書く。 護符であるお札を貼つているから「間符」と書く。 |

||

![]() 過去の歓喜・歓東坑の写真

過去の歓喜・歓東坑の写真 ![]()

| 歓喜・歓東を坑と云ったり間符といったりするが、間符とは概して江戸時代の古い呼称で 坑は新しい呼び方で、 少々ややこしいのだが、例えば大和や床屋など江戸時代に閉じてしまった処は坑とは云ってなかったので、 以下も間符で通す。(山村文化23巻18ページ) |

|

|

|||

| 平成13年10月31日、老朽化した歓喜・歓東坑が住友金属鉱山によって修復された。 四ツ留枠という形式で江戸時代の間符に復元された。直径30㎝にも及ぶ無節の桧丸太は 住友の森で育まれた良材である。別子の山に、このような古い文化が蘇ることは良いことだ。 山に抱かれて_118ページより |

||||

.jpg) |

.jpg) |

||||

| 歓喜坑 洞の里7ページより | 歓喜坑 別子銅山_4ページより | ||||

|

|

||

| 歓東坑 | 歓東坑 歓喜の鉱山88ページより 平成5年と記されている |

| 別子銅山を写した写真集に「旧別子の面影」というものがあります。 住友資料館報28号によると明治14年の撮影のようです。 現存する写真では一番古い別子銅山の写真ではないかと思われます。85枚の写真の中には御代島から 立川・旧別子・筏津など主要な所を撮影しているようだが 別子本鋪と呼ばれていた 歓喜坑付近の写真が1枚もない。東延はたくさんある。 生産拠点が東延に移っているので仕方ないといえばそうであるが 歓喜坑の写真が見たかった。 歓喜坑の古い写真がないかと 本やパンフレットを探してみたが なかなか見つからない。 |

![]() 文献の記述による歓喜・歓東坑

文献の記述による歓喜・歓東坑 ![]()

| 立川歓喜坑と別子歓東坑は明治時代(明治元年1868)までの旧別子銅山の出鉱坑口として機能した。 |

|||

| 歓喜、歓東間符はほとんど同水準にあり、歓喜間符の開坑が先である。 標高は、明治35年8月の測図では歓東間符の方が高い。歓喜1202.1m、歓東1203.5mになっている。 鉱山技術・別冊「間符」 |

|||

| 歓喜・歓東両間歩は早くより鋪内で抜け合っており、前述の宝暦11年の覚書にも、歓喜について 「開基より稼候鋪」とあり、歓東について「当時稼候鋪内也、尤是より歓喜間歩へも通路致候、 両間符鋪内二ては一所二取合せ有之候」とあって、両間歩についてのみ稼行のことを記している。 住友別子鉱山史上巻 70 ページ |

|||

| 元禄3年(1690)、田向重右衛門一行が別子銅山見分の際、難路踏査の末、このあたりで露頭を発見 して試掘し、有望な鉱床を確認できて一行が大喜びしたことが由来で、翌元禄4年(1691)、最初に開 さくされた坑口が歓喜坑と命名されました. 歓喜の鉱山89ページ 別子銅山開坑当時から別子鉱山の本拠地が東延に移る明治初期まで凡そ200年間、ここが本鋪であり続けた。 |

|||

| 立川歓喜坑と別子歓東坑は明治時代(明治元年1868)までの旧別子銅山の出鉱坑口として機能した。 | |||

| 明治20年代に入ると生産ラインのメインは完全に東延斜坑-高橋製錬所となり、山方-木方ラインは完全 にその機能を閉じた。 従って歓東間符に続いて凡そ10年後には立川本敷であった歓喜問符も一旦閉塞されたのである 山村文化23号22ページ |

![]() 文献の記述による歓喜坑

文献の記述による歓喜坑 ![]()

| 元禄15年(1702) 一 歓喜間符 東西武百九拾七間餘切渡り申候 |

|||

| 振興意見書資料5 によれば、歓喜、床屋、中西山の三坑道は連絡していた | |||

| 山の合併後は立川方の鉱石は歓喜間歩から運び出したが、その鉱量は僅かで 別子銅山図録_解説_16ページより |

|||

| 立派な鉱脈を確めた重右衛門は、その旨を大阪の住友家に報告し、願書を川之江代官所に提出する一方、 10月に手代の杉本助七を江戸にやり、幕府に採掘の許可申請をさせた。翌4年4月、書類を改めて再出願 いよいよ5月9日に正式許可を得て、閏8月1日(陽歴9月22日)から採掘を開始した。 人々は始めて、この人跡未踏の山中に開かれた坑口の前に立って、相擁iして歓喜し、前途を祝福し、 この坑を歓喜坑と名付けた。 旧別子銅山案内1ページ |

|||

| 歓喜坑の上方一帯が住宅地であった。山方と呼ばれ、別子山中でも海抜1200mの 一番高いところに位置するの部落であった。 別子銅山発祥の地で昔から別子銅山の中心地でもあり 初めて人間が住みついた所でもある |

|||

| 宝暦12年(1762)に立川銅山を合併した後、銅山峰の南北の坑道の機能はつぎのように合理化され、 鉱石運搬、通気、排水の改善が行われた。 北側で採掘された鉱石は南側の歓喜坑口へ搬出されるように変わる。この機能変化の後、歓喜坑を 「立川歓喜」と呼ぶようになったと言う |

![]() 文献の記述による歓東坑

文献の記述による歓東坑 ![]()

| 歓喜坑が開坑して間もなく歓東抗も開坑する 最初は歓喜坑が別子本鋪だったが 60年が過ぎ 立川鉱山と合併した頃から歓東坑が産銅量が増えだす。 「別子立川両鉱山鋪内絵図」に坑内の様子が記されている。歓喜坑からは大和間符・大黒間符・ 都間符・太平間符と立川鉱山と繋がっています。そのため「立川本鋪」と呼ばれていた。 一方 歓東坑は大切間符・天満間符・三角まで繋がっていて「別子本鋪」と呼ばれていた。 歓喜坑のほうが有名ではあるが産銅量から言うと歓東坑がはるかに多かったようだ。 |

|||

| 宝暦12年(1762)の両銅山合併の頃、南側歓東坑の排水は代々水抜坑から 鉱山技術・別冊「間符」 |

|||

| 元禄15年(1702) 一 歓東間符 東西弐拾五間切渡り申候 土底にハ百四拾間餘切下り申候 右之間符二而只今銅掘申候 |

|||

| この大水抜とは元緑12年11月から着工した東山大水抜のことである。同年9月住友から代官 山木與惣左衛門に対して、鋪が深くなって2間樋60挺をもって涌水を引下げているが、東山谷 から稼行中の鋪まで閨9月から水抜を切る計画でその延長は310間、経費はすべて住友が負担 することとし金5200両と見積り、明後年は別子請負期限が切れるから同年6月から6ケ年の 継続請負を許されたならば、期限内に水抜を完成したいと願い出ている。しかしこの工事は難工事 で容易でなく、実際に着工した元緑12年11月から宝永2年(1705)3月までの5ケ年4 ヶ月に47間5尺2寸を掘っただけで、[当とした鋪まで260間8寸の見積りの距離を残して 中止した。ここで東山大水抜が切り渡しをめざした稼鋪、或は本鋪ともいわれるが、それは 歓東間歩の鋪であると思われる。 |

|||

| 別子方の鉱石の大部分は歓東間歩から持ち出された。別子本鋪の主要鉑掘場へ赴くため鉱夫の往来 した歓東間歩の鋪道は、また別子本道ともよばれた。鋪方役所は立川合併後はもとより歓喜・歓東 両間歩の坑口に置かれているが、おそらく別子の創業時に近い頃から同じ場所に設けられたことと 思われる。別子銅山の中櫃として漱東間歩の鋪道がしだいに深く切り下げられて、東西上下に鉑掘 場を索めて切り渡されていったのであろう。宝永7年(1710)5月地震があって、歓東間符内 の平九郎坪土底の鉑掘場の天井が崩落して東西20間ほど潰れたが、平九郎坪はその頃第一の稼場 であったと報告されている。 さて間歩口から下り詰めの土底まで、正徳3年(1713)7月に300間余、享保3年(1718)2 月に360間ほど、同10年」(1725)に480間余、宝暦十一年(1761)600間ほどと記 される。これらは幕府や松山藩御預り所に対する報告に見えるもので大概の間数であろうし、宝暦 11年の記録に表向きの申立は180間ほどとするとあり、多少は誇張して記すこともあったらしい。 これらはいわゆる別子本鋪の間数をさしたものである。 元禄12年に2間樋60挺で涌水を引上げていると見えるのは、この本鋪の涌水であろう。正徳3年 7月の覚書には「只今間符口汐土底迄300間除堀下り水涌出申二付、樋数百武拾挺籐建込書夜涌水 を引上申候」とあって、やはり本鋪の樋引をいっているようである。この覚書には樋9尺から1丈、 内法3寸から3寸ヒ八分と記される。また延享3年(1746)の覚書には樋長さ1丈一尺、内法3寸 78分から4寸4方とある。しかしその後の記録には大角は長さ1丈二尺、内法4寸四方、小角は 長さ1丈、内法3寸3分四方と定まってきており、小角は底部で使川される場合が多い。享保7年の 記録に鋪内樋数119挺の配置場所・樋引人数の割当・大小角の配分が明細に記される。また「銅山 御川覧」には、宝暦中頃の同じく樋数141挺について同様な記載がある本鋪内の涌水は元禄年間の 東山大水抜の工事は中途で放棄せられて、歓東間歩口の線まで引上げるほかはなかった。 別子銅山図録_解説_16ページより |

|||

天明5年現在別子本坑の深さ等 1)歓東坑坑口と切羽(大左本銀伐)の位置関係 坑口から先端切羽までの距離L=1080間(1963m) 高低差H=204.75丈(620m) 坑道平均勾配θ(sinθ=H/L)=18度24分 鉱山技術・別冊「間符」 |

|||

| 鋪内の涌水は別子本鋪の場合歓東間歩口まで引き揚げなけれぽならなかったが、 歓治間歩あるいは代々水抜と呼ぼれる排水路が計画され、立川併合後間もなくここから 流すようになったという。 住友別子鉱山史上巻 172ページ |

|||

|

|||

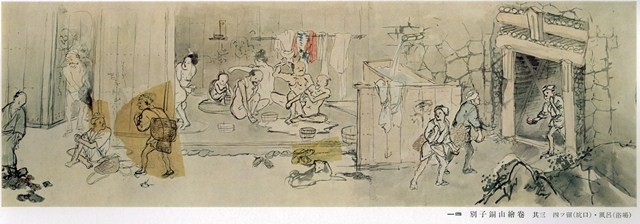

| 歓喜坑の坑口西に風呂が記されている。女性が描かれている所を見ると混浴であったようだ。 風呂場の階下には、素石を選び 鉱石を砕く砕女場があった 選鉱場のようなところで女の仕事だった。 |

|||