銅山越 1時間40分ぐらいかかります。ただし休憩時間・見学時間は省いています。

|

|||

|

銅山越(標高1,294m) 開坑以来の悲願が叶って元禄15年(1702)別子銅山の粗銅は、 ここを越えて新居浜の大江の浜まで2日で運びだせる様になった。 それまでは村の東はずれの小箱峠を越えて宇摩郡天満の浦まで2 継3日もかかっていた。以来、明治19年に第一通洞が開通するま での184年間、粗銅と共に山内に住む数千人の食糧も中持人夫に 背負われてこの峠を往来した。 しかし、海抜1,300mもある銅山峰は、しばしば厳しい表情を 見せ、風雪のため行き倒れた者もあった。峰の地蔵さんは三界 万霊、その無縁仏を伺ったものてある。その地蔵さんの縁日は 旧暦8月24日であった。明治の頃には道筋には幟がはためき、 横の舟窪には土俵があって子供相撲に歓声が湧いたという。 |

||

|

峰地蔵 蘭塔場のようにコの字型の石積があり、この中には無縁仏 を供養するため、延享2年(1745)と明治37年(1904)に造ら れた石仏が安置されています。 (もう1体石仏がありますが、年代不明です。) |

||

| 銅山越は登山者にとっても重要な拠点です。 旧別子から登ってきた人 東平から登ってきた人 西赤石山・東赤石山に行く人 ツナクリ山・笹ヶ峰に行く人 山の中の交差点です。 |

|

![]() 銅山峰

銅山峰 ![]()

|

|||

| 晴れた日には、眼下に東平・端出場・惣開・四阪島 振り返れば旧別子 別子銅山が一望できる。 |

|||

|

「銅山峰」。 地図の何処を探しても「銅山峰」はありません 銅山峰はこの辺り一帯を指します。 山の頂を指す事とは違います。 1294mは「銅山越」の標高です。 この場所は1330mぐらいです 間違った看板のようですが、記念撮影するには 格好の場所です。 |

||

|

|

||

| 新居浜市の中学生がふるさと学習で 旧別子・銅山峰・東平とめぐる事に なる。 |

住友グループの新入社員教育の一環で 旧別子を探索する。 |

![]() 舟窪

舟窪 ![]()

|

|||

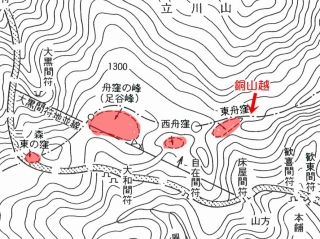

| 銅山越の窪地、東舟窪にはかつて相撲場があった。明治時代のことだが旧暦の8月24日に は別子銅山に住む子供たちが集まって相撲をとり峰の地蔵さんの縁日を盛りあげたという 窪地の真中には土俵があり、囲りの斜面は恰好な観覧席となっていた。昭和2、30年代の そこはススキが原となり、現在ではまだ一部にススキの群生はあるものの大半はノ リウツギ、ヤマヤナギ、ネジキ、アカマツ、ミズメ、ミズキなどの雑木林となっている。林床 には太陽光が届かないほどに成長し、もはや陽樹の実生は認められない。長年硫煙の支配下に あって一木一草だに留めなかった銅山越に、極相へ向かう兆候がようやく見えはじめたのである。 あかがねの峰新版56ページより |

|

伊藤玉男さんの著書「あかがねの峰新版」 130ページに左記地図がある。 舟窪が4か所記されているが、現地に行くと 草や木が茂り確認が難しい。銅山峰に木が 少なかった(昭和40年ごろまでか?)時は すぐわかったかも知れない。 東舟窪=峰地蔵の南 西舟窪=峰地蔵から西に100mピークの南 舟窪の峰=鉄塔のあたりだろうか? 三ノ森東の舟窪=未確認 |

![]() 火薬庫

火薬庫 ![]()

| 「別子銅山目論見書」と題する本がある。2巻の巻頭に地図がある。よーく見てみないと解らないが □いマークの上に「火」と書いたところが7か所ある。これが火薬庫の事です。銅山峰には2か所ある。 銅山越を挟んで東を銅山峰東火薬庫、西を銅山峰西火薬庫と私は呼んでいる。 (火薬庫に名前を付けてある文献がない。勝手に呼んでいるだけで、書類が見つかれば訂正します。 ちなみに他は金鍋火薬庫・見花谷火薬庫・西山火薬庫・足谷川火薬庫・東延火薬庫と付けた) |

|||

| 火薬は明治2年から使用したようです。保管場所に苦労したらしく地図を見て頂いたらわかるが、 人のいない所に作られている。周りを石垣で囲み入口を1間ほど開け通り道にしていた。中央に石台を 積みこの上に小屋掛けをしたようです。小屋の部分は朽果て見当たらない。最近になっての保管は トンネルを掘りその中に入れた。端出場・東平・筏津・四阪島に残っている。 |

.jpg) |

.jpg) |

||

| 銅山峰西火薬庫 18m×19m 高さ 1.2mほどの大きさです。火薬庫では一番大きい | |||

.jpg) |

.jpg) |

||

| 銅山峰東火薬庫 銅山越の「峰地蔵」を西赤石への登山道を少し行くと牛車道に出る。 牛車道を下ると銅山越東の火薬庫が姿を現します。高さが2.3mと高く要塞のようです。 |

|||

| 明治40年(1907) 6月4日、暴徒は東延の採鉱課事務所を襲撃し、第一通洞南口の役局、傭員社宅に放火し、 銅山峰の火薬庫を破壊し、火薬を持ち出した 山村文化26号23ページ |

|||

| 「銅山峰の南側に西山から流れ出す小さな沢がある。その右岸の不毛地に一辺が8mほどの火薬庫の跡がある。 明治の中頃に造られたものと思われる落葉期にはかすかに遺構の石垣が認められる」と 伊藤玉男著「あかがねの峰新版」 |

|||

![]() 峰の露頭

峰の露頭 ![]()

|

|

||

| 「西山の頂から足元へ視線を移す間に赤茶けた一条の線が認められる。」 の記述があり点線の部分に「ロトー」とあります。 これが地表に現れた「露頭」です。 「あかがねの峰」新版12ページ |

|||

|

|||

| 現場に行くと 赤茶けた土や岩がほんの5メートルぐらいの幅で峰に鉢巻が巻いたように 横たわっています。明らかに分かります。立川銅山から別子銅山に延びている所が確認できます 露頭周辺にはツガザクラが群生しています。特に北側のラインは見事です。 |

|||

![]() 落葉松(カラマツ)

落葉松(カラマツ) ![]()

|

|||

| 別子ダム湖畔 紅葉した落葉松 松は常緑樹ですが落葉松は紅葉し 葉を落とす。 | |||

|

|

|||

| 落葉松は秋の紅葉も素晴らしいが、 新緑はまた格別のものがある。みどり色 ではあるが、淡いみどり、心 癒される みどり色である。 |

移し植ゑし 落葉松ここに黄葉して かく美はしき 樹林と成りぬ 住友林業フォレスターハウス 住友吉左衛門 |

|||

| 四国で本格的に落葉松の造林がはじまったのは赤石山系銅山峰だ。「信州カラマツ造林百年の歩み」 にはこう書いてある。 民有林で比較的大規模に行ったのは四国の住友林業株式会社と九州における九州林業株式会社である。 住友林業の造林地は愛媛県の別子山で、ここは徳川時代から銅の産出が盛んで、銅を製錬する燃料として 周囲の山は伐りつくされた。その伐採跡地の造林はスギ、ヒノキによって早くから行なわれてきたが、 標高が1000メートルを超えるようになると今までの樹種では造林が難しく、そこで寒さに強いカラマツ が選ぱれた。大正のはじめから造林が行われ、昭和初期までに600ヘクタールのカラマツ林が作られた。 山村文化11巻 「銅山峰の落葉松」伊藤玉男著より |

|||

| カラマツ植林 約200年間、旧別子の精錬所等から出る亜硫酸ガスですっかり禿山になった、自然を修復 するための植林が続けられていたが、1899年(明治32年)山津波の大水害により、旧別子の 大量の建物や人命が失われた、この惨事を契機に住友が大規模な、植林事業に積極的に取り '組んだのである。 緑の喪失した禿山は、容易に植林を受けつけなかったが、中部地方の山林でよく育ってい るカラマツの植林にやっと成功した。そして、カラマツの人工林は、緑の失せた山肌にほの かな緑をよみがえらせたのである。今では鋼山峰や旧別子等の緑のシンボルとして、登山者 に親しまれている。これらの植林地の多くは、地形的に樹木の育ちやすいゆるやかな斜面で、 しかも表土が厚く、そのうえにカラマツや林内の雑木等の落葉の堆積により、安定した肥沃 な土壌に変化している。このような地域には、見事なカラマツ植林地が銅山峰周辺の自然を 保全しているように思われる。銅精錬を中止して100年後の今、やっと銅山峰に豊かな自然 がよみがえったといえるだろう。しかし、稜線周辺の土地的、気象的環境の厳しい地域のカ ラマツ植林地は、カラマツの立枯れや生育不良などで、自然に生えた針葉樹や落葉樹等の優 占した二次林へと移行していく傾向のようである。 「銅山峰の植物相と植生」石川早雄著(別子銅山図書館蔵) |

![]() アカモノ(銅山いちご)

アカモノ(銅山いちご) ![]()

.jpg) |

|||

| アカモノ(赤物)はツツジ科シラタマノキ属の常緑小低木。別名はイワハゼ(岩黄櫨)。 北海道、本州(主に近畿以北の日本海側)、四国の低山帯~亜高山帯の 日当たりのよい場所に生える。 ツガザクラより一週間遅れの、5月下旬に開花し、夏を過ぎても見れる場合がある。 円通寺付近から生息し銅山峰付近に群生する。 |

|||

| 参考図書に「銅山峰のツガザクラとアカモノ」石川早雄著(別子銅山図書館蔵) | |||

.jpg) |

.jpg) |

||

| 愛媛県内では銅山峰周辺 東赤石山の西端部 石鎚山系 大野ヶ原 笠取山 大川嶺 三ツ森峠等の高山に生息する。 |

赤い実を付けることから、この辺りでは 「銅山いちご」の名でも知られる。 実を手作りジャムやアイスクリーム、 ジュースにして食することが出来る |

||

| ツガザクラの方が有名で またよく似ていて間違われることが多い。見分けるのは葉が 分かりやすく アカモノは葉が丸い ツガザクラは針のようです。開花はツガザクラの方が 1週間ほど早く 両方並んで咲いている。両方とも咲き残りが夏の終わりまで見られる。 |

|||

![]() ツガザクラ

ツガザクラ ![]()

.jpg) |

|||

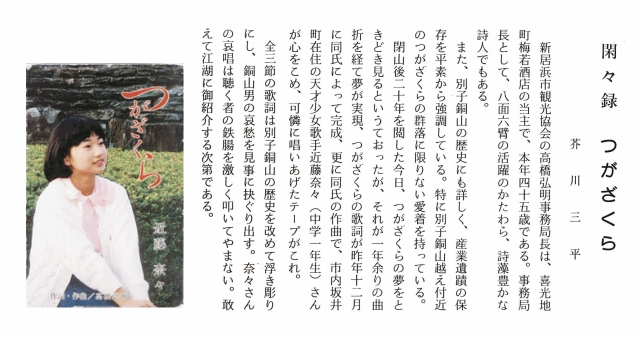

| 国の天然記念物に指定されました。 |

| 常緑低木で、通常は2000mを越える雪原地帯に生息。 アジア大陸のウラル地方原産で中部地方以北の本州、北海道の高山帯に生え、 アラスカに分布する |

|||

| かなり環境の厳しい条件下で花を咲かせます。 四国では雲ヶ原・銅山越えの岩屑地でしか見ることができない、稀少の高山植物で 平成31年2月26日国の天然記念物に指定されました |

|||

| 高さ5~20センチ。見た目は草のようですが、木の種類で 5月下旬に開花し 花は壺形で白色、 縁に紅みがある。萼と花柄は紅く、花柄には腺毛と微毛がある。 花は萼から壺形のままポロっと落ちる。葉がツガに、花が桜に似ていることから、ツガザクラと言う |

|||

| 別子の山が公害で禿山になったとき植林でカラマツを山梨県や長野県あたりから苗木や種子を取りよせたのであろう。 ところがこの中にツガザクラの種子が混っていて、たまたまこれが銅山峰で繁殖したというのである。 だが 植林をする前に「ガンコウラン」と言うなでツガザクラが確認されている。 「有史以前からここに生育していたに違いない」と伊藤玉夫氏のあかがねの峰(昭和58年発行)に記載されている ※ 平成19年DNA分析の結果、約80万年前の氷河期に日本列島に到来したものの生き残りと推定された。 |

ツガザクラの保存について

| 1990年頃、山をこよなく愛する者の集まり”憧山会(どうざんかい)”(伊藤玉男会長)では、 ツガザクラが心ない者の盗掘や貴重な植物 であることを知らない登山者の踏みつけによる枯死で、 個体数が減少している状況を憂い、踏みつけを防止するため、登山道とツガザクラ 群生地を明確に区別する柵と啓発立札の設置を計画した。しかし、この計画に必要な 費用を調達のため愛媛県に陳情したりしていたが、4 ~5年が経過しても願いが叶わずにいた。 一方、1996年に創立30周年を迎える新居浜南ロータリークラブは、1995年に30周年 記念特別委員会を組織し、記念行事の準 備に着手した。そのなかで、記念事業予算として 300万円が組まれ、2~3の記念事業を実施することが決まり、その1つには環境に配 慮した 事業をということになった。 以前(この時から2~3年前)、新居浜南ロータリークラブの会員が、伊藤憧山会会長からツガザクラ 保護柵の計画と資金調達難の話を聞 いていたので提案した。特別委員会、理事会等で協議の末、 この計画に必要な資金180万円を寄贈することにした。 しかし、当クラブとしては任意の団体である憧山会を寄贈先にすることはできず、また、愛媛県もこの 地域を愛媛県自然環境保全地域に 指定しているので、任意団体の憧山会がこの計画を実行することに 難色を示した。そこで、県の指導もあり、新居浜市・別子山村・住友金属鉱山㈱・住友林業㈱・住友共同 電力㈱の5者による、ツガザクラ自然保護協議会(会長:伊藤新居浜市長・事務局:新居浜市環境交通課 )を発足させた 1996年11月9日、新居浜南ロータリークラブ創立30周年記念式典は盛大に挙行され、その席上、 ツガザクラ自然保護協議会に、四国赤石山系高山植物ツガザクラ保護基金の目録が手渡された。 ツガザクラ自然保護協議会はこの事業を憧山会に委託し準備に取りかかった。いよいよ、翌1997年 5月11日には、憧山会会員・新 居浜南ロータリークラブ会員をはじめ、50人余りのボランティアが銅山峰に 集結し、保護柵張り作業が行われた。 ロープの総延長3,000 メートル、杭の数700本、注意をうながす 看板2基がその内容である。 かくして、憧山会と新居浜南ロータリークラブの願いが叶った。 新居浜南ロータリークラブのホームページより抜粋 |

|

上記の新居浜南ロータリークラブのホームぺージ ですが、現在は全く別のホームページになっており 残念ながら この記事を閲覧することが出来ません。  |

ツガザクラの歌

| 「つがざくら」の歌があるので紹介します。 新居浜史談212号(1993年3月)の中で作家の芥川三平氏が記しています。 天才少女歌手近藤奈々と紹介していますが 今では 水樹奈々として活躍されています |

|

| . | 1. 枯葉ハラハラ風に散り 大鉑(おおばく)かついだ石段を 大山積に思い出す ここは四国別子山 掘って掘って掘って 掘りつくし 筏津 東平 端出場へと 住みなれた銅山々(やまやま)に 心残して 2. 銅山越えにやまじ吹き 峰の地蔵の前垂れが ちぎれて願いも飛んだやら ここは四国別子山 掘って掘って掘って 掘りつくし 一人 もひとり また一人 銅山峰に手を合わせ 友が去りゆく 3. 薪集めて歩いた小径 二度と会えない山路の日暮れ 野辺の花に思い出す ここは四国別子山 掘って掘って掘って 掘りつくし 別子の山を春を忘れじと 峰で鶯ホーホケキョ 便りくれよと 銅山(あかがね)の峰に かれんに咲く つがざくら 銅山(あかがね)の峰に 今も咲く つがざくら |

||