銅を掘るのも大変であったが 運ぶのもまた 大変な事であった。

この銅の通った道を「泉屋道」と言う

時代によって泉屋道の通る所が変わっていった。

仲持さんによって運ばれたのは 第一次から第三次まである

この道を検証しよう。

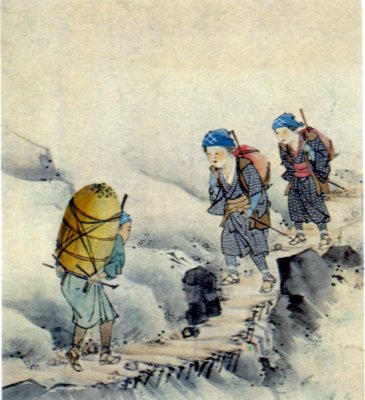

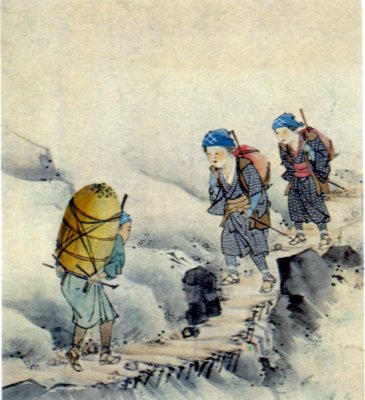

←「住友の風土」 82ページ 仲持ちさん

| 「泉屋道」は作成途中です | |||

|

別子銅山で掘り出した「銅」はどの道を通って港まで運んだのか 銅を掘るのも大変であったが 運ぶのもまた 大変な事であった。 この銅の通った道を「泉屋道」と言う 時代によって泉屋道の通る所が変わっていった。 仲持さんによって運ばれたのは 第一次から第三次まである この道を検証しよう。 ←「住友の風土」 82ページ 仲持ちさん |

||

| 別子初期の輸送の苦労 銅山の経営上一番問題となることは、何といっても輸送路の距離の短縮であるが、別子銅山側は開坑以来、銅山川 沿いに保土野を経て、別子の肉淵から小箱峯に、又、一方、保土野から富郷の城師に出て、多良津山を経て小箱峯に、 そうして、ここから浦山に下り、土居かち天満の浜に出ていた道は実に36kmの難所で、毎年風雨、降雪等のため 数十人の尊い人命を失うという状況であった。 銅山峯雲ヶ原から新須賀へ 別子銅山側は西条領である立川銅山を通過した場合、従来の輸送路36kmの半分、即ち18kmに短縮されるので あるが、再三再四、西条藩に嘆願しても先年の境界争いのこともあって、容易に双方、混雑のおそれありとして許可 をする様子もなかった。 しかし、住友側はいよいよ熱心に交渉を続けた結果、元禄12年条件付きで、銅山峯から雲ヶ原を右に折れ、 上かぶと山の横手から西赤石に出て、種子川山を経て国領川の東岸に下り(今もその当時の通路がそのまま残っている)、 ここから国領川の東岸づたいに、新須賀の青戸尻に出て、此処に倉庫を設け、 ここから船で大阪に輸送していたものであった。 (別子銅山231ページより) |

| . 別子銅山発見以前は別子はどんな環境であったのか? 別子山 保土野にある「ふるさと館」の別子山歴史年表によれば 大和時代 景行天皇(第12代天皇 71年〜130年)の第12皇子 武国疑別命(タケクニコリワケノミコト)の後孫加裲古乃別君が この地を支配したのでここを別子という。 武国疑別命は伊曽乃神社付近に館を設けこの地方を治めた なお 神話で有名な 日本武尊(ヤマトタケル)は景行天皇の第3皇子です 寿永4年(1189) 平家の落人余慶四郎兵衛、豊後兵衛、延佛兵衛らが五良津より別子山へ入山する。 今も、余慶、豊後等の地名が残る。 文治5年(1189) 近藤半之丞藤原季清兄弟が瓜生野に移住し山城八幡宮を祭る。以後 別子山に居住する。その後、子孫が繁栄し各地に別れて住むように なったので別子という。「別子の語源」角川書店(愛媛県地名大辞典)平凡社「愛媛の地名」による 貞亨4年(1687) 三島の豪商今村祇太夫(中曽根大庄屋今村の一族)が別子山で銅鉱が あるのを知り、金子村の源次郎に試掘させる 元禄3年(1690) 別子銅山発見? では別子山村に通じる道は 別子山村から小箱の峠を越え浦山経由で天満の浦に至る道は、僅かではあっても別子の山で穫れた 農産物を領主に納める年貢の道であった。同時にこの道は塩の道であり魚貝の道でもあって、 人の往来は稀であったかも知れないが別子山村や近隣の山村の住民にとっては生命の道であっ たことには間違いない。それ故に誰もが親しみをこめて天満道と呼んでいたのである。 別子銅山を発見したとされる切り上り長兵衛一行もこの道を通行し 弟地で1泊しています。 弟地・余慶までは民家があったようです。 ところがその道も、別子銅山が開坑して荒銅や生活物資の輸送路として使いはじめると、 いつの間にか泉屋道と呼ばれるようになった。これが第一次泉屋道です |

|||

旧別子銅山輸送路のこと 別子銅山の道(その一) 別子銅山の開坑されたのは、元禄4年のことであったが、別子銅山の背面、即ち銅山峯の北手には、寛永の頃から、 立川銅山という古い鉱山があった。 ところが、元禄8年4月15日、この立川銅山の坑道大黒間符と別子銅山の大和間符とが偶然貫通して境界争いが あって以来、別子銅山と立川銅山との間柄は、無言のうちに面白くない空気が漂っていた。 別子銅山は嶺南の渓谷沿いに位置を占めていたため、交通にめぐまれず、そのために物資の運搬、産銅の搬出には 非常に困難をした。銅山峯を北に打ち越えて、東平を経て、新居浜に出るコースを取れば、最も距離も短く甚だ便利 であるが・立川銅山の地域は西条藩に属し、又、経営者を異にしていた上に、境界争いがあって以来、立川銅山の地 域を通行することが許されなかった。 別子銅山では止むを得ず不便をしのんで、別子で産出された銅は、銅山川の流れに沿って、沿岸の難路を弟地に出 て、保土野の中宿に達し、ここから更に川沿いの悪路を富郷の城師に向かい、城師から左に折れて北手の山に入り、 多良津の原始林をくぐって九十九折れの滑り易い山路を峠に向かって登って行くのであったが、その間、危険な岩の 間に架けられた丸木橋の難所があり、又、断崖絶壁の所に作られた張盤の道等、実に名状しがたい苦難の山路の連続 であった。そうして、やっと小箱峯に登って、浦山に向かう道、又、まだ一すじ別子の肉渕から小箱に越す道もあっ た。 額に汗して、やっと小箱の峰に登り勘場平の中宿に達して休息をとり、そこから浦山に出て、土居を経て蜂々九里 余り(36km)の悪路を天満に出て、この天満の浜から大阪に送るという有様であった。こうした九里の危険極まり ない山路、それだけに雨の日、風の日、雪の日は、又、大変であった。その頃の運搬夫は、男子は12貫、女子は8 貫と定められていたが、天候異変の日には、この山路の難所、崖場の道、断崖の張盤等を踏みはずし、又、丸木橋か ら落ちて遭難し、尊い人命を失うこと一年間に数十人に及んだ。 住友家に於いては、これが打開策に付き苦慮し、八方手を尽くして銅山峯越えをして、東平、即ち立川銅山を通過 して新居浜に達する新道路の実現を図るため、再三、西条藩に嘆願に及んだが、西条藩に於いては、「先年境界争いの こともあり、立川銅山と双方、混雑を来す恐れあるかち。」と許可をしなかった。 立川山を通過すれば、僅かに四里半(18km)に短縮されるものを、西条藩の許可を得られないばかりに9里余(36 km余)の難所を忍ばねばならない住友は、いよいよ西条藩の態度を憤厩した。 しかし住友側は、根気よく交渉を続けた結果、元禄13年に及んで、西条藩は、条件付きで住友家の要求する新道 設置を許可することになり、住友は不満足ながら、西条藩の条件に従い、銅山峯から雲ヶ原を右に折れ、上兜の横手 から西赤石に出て、種子川山を通過して国領川に下り、国領川の東岸づたいに新須賀の青戸尻に出て、この青戸の浜 から大阪に送ることにした。そうして、この青戸の浜に倉庫と事務所を設けて、別子の産銅を始め、各種物資の輸送 に当たったのであった。この通路の新設によって従来よりは、やや便利になったが、まだまだというところであった。 このような折柄、元禄14年末、4代住友友芳は、幕府に召され、葡定奉行萩原近江守に懇請した。その結果、暮府 の指示もあって、元禄15年3月に西条藩は住友の要求どおり別子銅山峯から角石原に出て、馬の背を通って石ヶ山 丈に出て立川に下りて、立川の渡瀬の右衛門の畑を借地して、ここに中宿を設け、角野、泉川を経て、新居浜に向か い、現在の西町(口屋跡公民館の所)(六右衛門の土蔵を借り入れ)に浜宿を設けて、これを口屋と呼ぷようになった。 この道路の完成は元禄15年の8月のことで、口屋には元禄以来、多数の係員がいて、船から荷揚げした糧米その他 の物資を仲持ち(運搬夫)によって山に送り、又、別子の産銅は、口屋まで搬出されて、この浜から大阪に送ら れていたものである。このように別子銅山に通う運輸路は、立川銅山の所在地を通過していたので、西条藩は紛争を 恐れ藩の山役人を立川銅山に派遣し、馬の瀬に番所を設けて別子の通行人を厳重に監視したものであった。 別子銅山の経営は順調に進んだが、一方立川銅山の方は、転々と経営者が代わり、稼業の不成績はいうまでもなかった。 そのために西条藩に於いても、業を煮やして、元禄12年頃から13年にかけて、再三再四、住友に対して立川銅 山の請負方を頼み込んで来た・住友側は大喜びで引き請けたく思い、幕府に出願したが、領主の異なった鉱山を同一 人が讐する場合産出銅の所属がはっ言せず、運上銀にも悪い影寡あるといって許可しないという状況であった. このように、いろいろ複雑多岐の問題があった末、幕府は各般の事情の上から察し、立川銅山の所在地並びに隣接 の村々を一応幕領とすることに決意した。そうして、元禄16年(この年は又、宝永元年にも当たる)、従来、西条 領であった立川山村、大永山村、東角野村、西角野村、西上野村の村々をも幕領とした。 そのことによって立川銅山は、西条領の手を放れ、幕領に属したので、西条藩が設けていた馬の瀬の番所も取り 除かれ、住友側は意のままに、道路を改修できるようになった。 その後 寛延元年に及んで、立川銅山は、大阪屋久左衛門の手から住友家へ譲り渡され、いよいよ別子銅山との統 合が行なわれた。 別子の繁栄につれて山に働く人々の数は年と共に増加し、それだけに必要物資の輸送も日々長大した.しかし車 馬を利用することのない当時に於いては、物資の輸送は、凡て仲持ちに依存するより他に方法はなく、そのために銅 山街道は、毎日数百人の仲持ち行列が後から後から続くのであった。でも男子12貫、女子8貫の運搬量では別子銅 山数千人に及ぶ人達の糧食その他、物資の輸送は勿論、産出銅の搬出にも不都合のことが多く、いよいよ困難を極めた。 ここに於いて幕末の頃から明治初年に亘って別子銅山の経営に心血を注いだ広瀬宰平翁は、この輸送問題を解決す べく努力し、明治8年に工を起こして、牛車道を築造し、新居浜の口屋から別子銅山本舗まで艇々、実に7里(28km) 約5年有半の歳月を費やして、明治13年、この牛車道を完成したのであった。(第1期新居浜立川、第2期立川別子)。 然し迂回に迂回を重ねたこの牛車道は、片道2日間、往復4日を要するというものであった。故に7里の道中 には、この牛車の宿泊すべき宿場が設けられた。即ち新居浜のロ屋(浜宿)を出て、立川元作の中宿、石ヶ山丈、岩屋 谷、角石原等の中宿を経て別子の本舗、即ち目出度町に達していたもので、よく肥満した近江産(滋賀県)の女牛、 数十台に及ぷ牛車、ぎいぎい、ことんことん、車のきしる音、それも別子の名物の一つであった。 牛車が出来て後も、生魚や野菜、呉服物、その他の物品を商う人々が、背に荷を負い、或いは担いで、次々に別子 の山に登って行くのであった。 角石原から銅山峯に達する牛車道、それは短く見えて長いものであった。広瀬翁は、又、更に牛車道の短縮を考え た。そうして明治15年、工を起こして、腿道に着手し、明治19年2月9日、角石原(北口嶺北)から延長8丁余 り(1010m)、南ロ別子銅山東延斜坑の登り口の所に隧道を完成した。この隧道の完成によって、交通は甚だ便 利となり、事業も又、甚しく発展した。更に明治26年、角石原、石ヶ山丈間に鉄道が敷設され、これを上部鉄道 と呼び、この石ヶ山丈から端出場まで索道が設けられてからは、山に登って行く牛車の必要がなくなった。 今も新居浜に「登道」と呼ばれている道は、別子銅山に登って行く道ということから呼称されるようになったもの である。牛車道、鉄道等が設けちれた後も、別子の山に肥取りに行く人々は、依然として昔からの旧道を通って毎日 肥桶(糞尿桶)を背負い、又は担いで盛んに往来したものである。それも多い日には百人を越すことさえある状況で、 別子銅山では峰の地蔵尊の近くに肥の検番所を設けて、一荷の糞尿につき五銭の料金を取ることにして いた、更に明治5年には十銭に値上げしたのであった.その後、肥の検番所は東平と立川の中間部に当たる大休に 設けられたが、いつしか化学肥料に押されて肥取りの人が姿を見せなくなり、番所さえ不用になった、 このように変化に富んだ別子銅山の道も、時代の進歩に伴い坑内に電車が走り、又、大竪坑の完成により、 旧街道はいよいよ人影も乏しくなったが、それにつけても嶺に鎮座まします地蔵様は、人恋しくどんなに淋しい 思いをしていたことであろう, (別子銅山224ページより) |

| そして とてつもなく遠廻りをしていた 第一次泉屋道に代わって登場したのが 雲ヶ原を通過し新居浜浦までの第二次泉屋道です。 |

|||

| 第二次泉屋道が許可になると前後して すぐ 第三次泉屋道が許可されます。 元禄15年の事です。 |

|||

| 第二次泉屋道は 立川銅山と別子銅山が合併されるまで 元禄15年〜寛延2年(1702〜1749) 47年間使われたと言う説と 第二次泉屋道は使われないまま 第三次泉屋道が第二次泉屋道だと言う 2つの説がある。 詳しい議論は頭のいい論客に任せるとして 凡人の私の頭では 楽に新居浜浦に運び出せる方を選びます。 根拠はありませんが 足で歩いた結果論です。 |

|||

| 元別子銅山文化遺産課長 坪井氏は第二次泉屋道は使われなかったと結論付けています |