|

|

|

| 「雲ヶ原越」を説明する前に、「雲ヶ原は何処か」から吟味しなくてはならない。 |

|

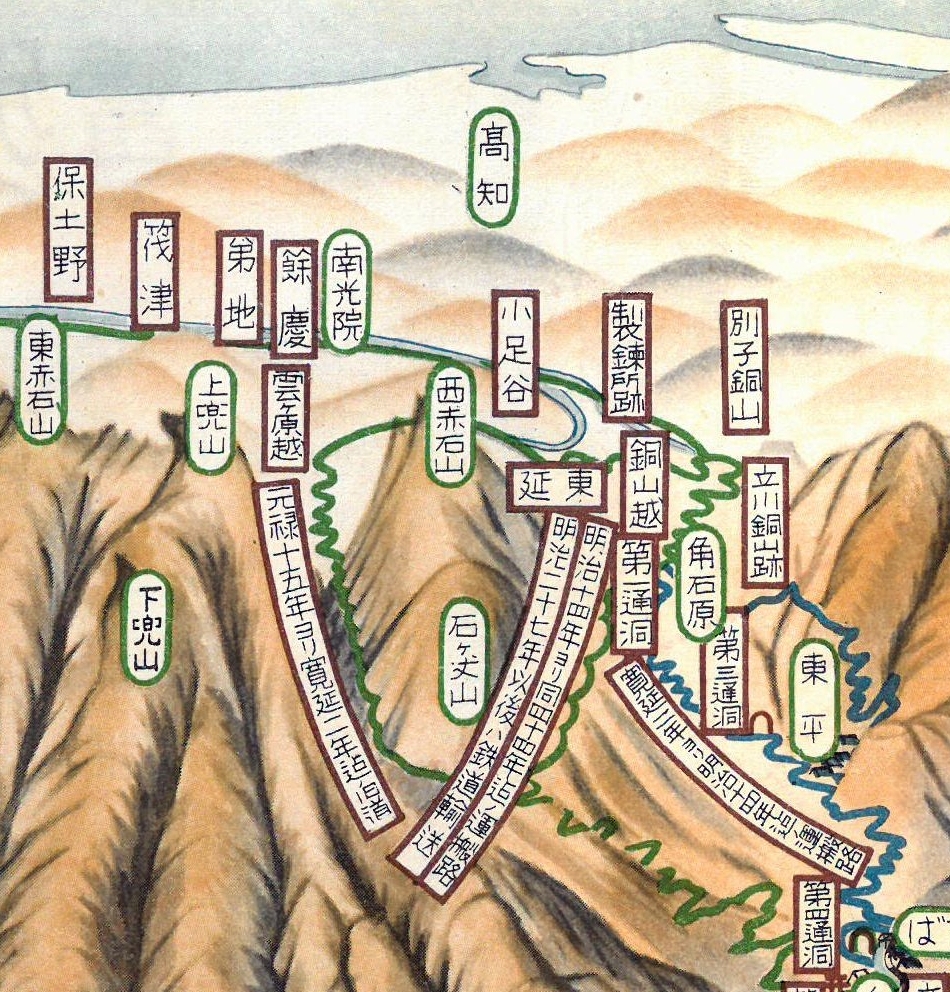

加藤正典著の「炭の古道」10ページに 左記の写真(部分拡大)が載っている。 西赤石山と物住頭(ものずみのあたま)の間に位置し雲ヶ原と雲ヶ原越の文字が並ぶ 写真の下には地図があり「愛媛県行政資料 藩政期・明治期絵図より作成」と断りがある。 「西赤石山と物住の頭を結ぶ約1.5kmの背梁で、これを越える鞍部が雲ヶ原越で、五良津山、種子川山村から吹方への炭の道です。」と但し書きがあります |

||

|

実は、上の写真と下の地図は「雲ヶ原」の場所が違います。 左記地図は「宇摩郡地図 地誌付」と名前が付いてインターネット「媛県立図書館デジタルアーカイブ」で見ることが出来ます。 西赤石山と物住頭の間は「雲ヶ原」は正解です。 明治時代の地図で「上兜山」となっているのは現在の「物住頭」です。 |

||

| 物住の頭には名前がなかった。しかし、ここは縦走路と種子川から来た道の交叉点に当たり、名前がなくては困るので昭和34年(1959)に私が名付けた。物住の奥にある高い出という意味である「赤石山系の自然」84ページ(伊藤玉男著)より 左記の地図で雲ヶ原に峠は無く物住頭の東に道がある。絵図で、この道を追っていくと現在の土居町上野、関川の東で11号線と交差する。絵図には「別子山村道路」と記されている。 |

||

| 加藤正典著の「炭の古道」で雲ヶ原越の記述は少なく、炭山の歴史の項目の表に左記 3点が記されている。雲ヶ原越を通る場合、1703年1789年は上野村になっているが、1807年には種子川村になっている。種子川村から峠越えをするには、物住頭の東を通るより、雲ヶ原を越えた方がはるかに近い。 | |

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| では 他の文献はどうなっているのだろうか? | |

| 雲ヶ原越A 標高1589m 物住頭の東を越え土居に下る | |

| 雲ヶ原越B 標高1527m 雲ヶ原を越え新居浜に下る |

|

|

||

| 別子開坑250年史話_41ページ 発行 昭和16年(1941) 西赤石山と上兜山の間が「雲原越」となっている。石ヶ山丈を回り込んでいるので、 雲ヶ原越B |

赤石の四季_104ページ こちらの地図は物住頭の東にあります。 雲ヶ原越A |

||

|

|||

|