| 東延 | 登山口からの所要時間 1時間10分 |

|

|

|

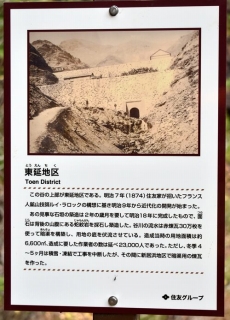

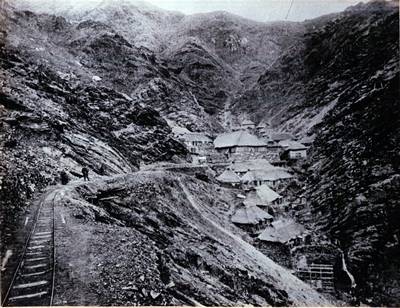

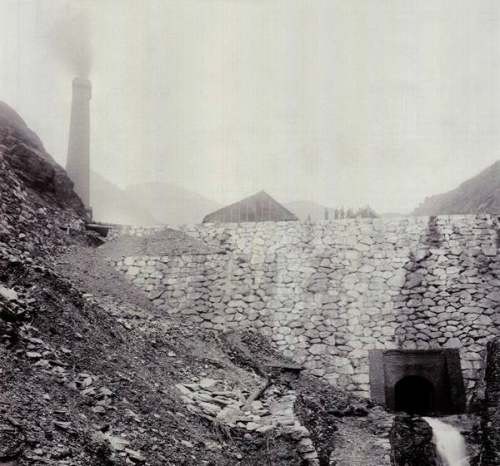

東延地区 この谷の上部が東延地区である。明治7年(1874)住友家が 招いたフランス人鉱山技師ルイ・ラロックの構想に基き明治9年 から近代化の開発が始まった。 あの見事な石垣の築造は2年の歳月を要して明治18年に完成 したもので、面石は背後の山腹にある蛇紋岩を採石し築造した。 谷川の流水は赤煉瓦30万枚を使って暗渠を構築し、用地の底を 伏流させている。造成当時の用地面積は約6,600㎡、造成に要し た作業者の数は延べ23,000人であった。ただし、冬季4~5ヶ月 は積雪・凍結で工事を中断したが、その間に新居浜地区で暗渠 用の煉瓦を作った |

||

|

代々抗付近から 東延を見上げる。 |

|

||

| 明治以前の東延は鉱山の本流から少し外れた場所にあった。本流は歓喜抗・歓東坑を中心とした山方でした。 | |||

| 東延(とうえん)は、別子銅山史の中で最も近代化の象徴とされる場所で,明治19年(1886)に 小足谷(こあしたに)から別子銅山の中心施設となる採鉱本部が移ってきました。 東延斜坑(とうえんしゃこう)は、広瀬宰平(ひろせさいへい)がフランスから鉱山技師 ルイ・ラロックを雇い入れ明治7年から約2年間で別子近代化計画である「別子鉱山目論見書 (べっしこうざんもくろみしょ)」を作成させ、その提言によって建設されました。 その際の通訳として採用されたのが、塩野門之助(しおのもんのすけ)でした。 ラロックの給料は、広瀬の100円に対して600円も支払われていました。 また、もう一つの目的は、江戸安政(あんせい)期の大地震で水没した三角(みすま)と呼ばれる 富鉱帯(ふこうたい)の採掘でした。明治9年に着工、最初手掘りで掘られた坑道も途中 ダイナマイトを使用し、明治28年に19年4ヶ月の歳月をかけ49度の傾斜、長さ526メートル の斜坑を完成させました |

|||

![]() 東延の築堤

東延の築堤 ![]()

|

|

||

| 旧別子の面影 より 明治14年の別子東延機械場 | 100年新居浜・西条・東予 31ページより東延の採鉱課. 明治30年代 | ||

|

|

||||

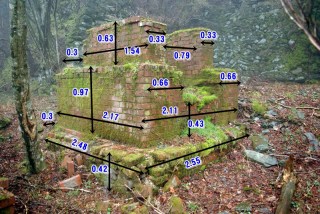

| 現在の 東延 明治30年代の写真では 石垣が 2段になっています。 現在は写真でも写っている通り 1段しか見えません。1段目に木々が茂り 2段目の石段を隠してしまっています。 すばらしい産業遺産なので 代々抗からも見えるように下刈りをして頂けると よろしいかと 思うのですが・・・。 明治18年に完成したこの石垣ですが 120年余り経過したにもかかわらず ご覧の通りの頑丈さです。 |

|||||

|

|

||||

| すごい量の煉瓦が使われています。赤煉瓦30万枚 | |||||

|

|

||||

| 中は暗くてよく見えませんでした。 | ここから水が流れ込みます |

![]() 東延の大煙突

東延の大煙突 ![]()

|

|

||

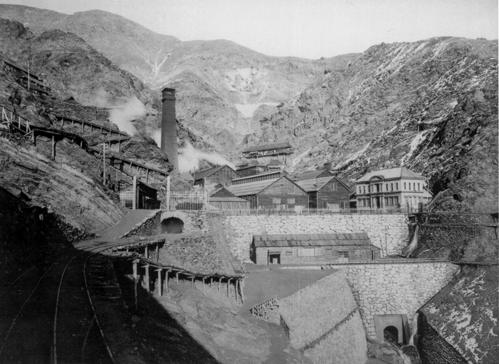

| 左の写真の左に煙突があります。 煉瓦造りの立派なものです。 今この煙突があれば 旧別子のシンボルになっていた に違いありません。この煙突は今はありません。 第二次世界大戦のときに敵機の攻撃目標になっては いけないと ダイナマイトを仕掛けて破壊したと言う -山村文化 34号より- |

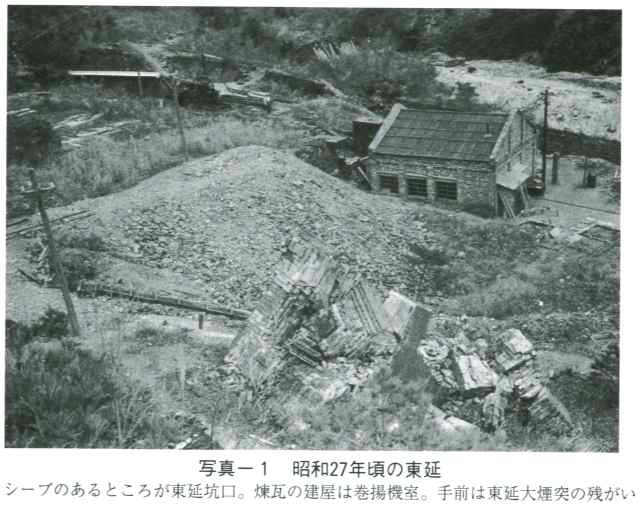

同じく山村文化34号の8ページの写真には破壊された煙突の 残骸が見えます。 これまで何度か東延に足を運んでいますが 見たことがない。 昭和19年に破壊されました。破壊されて約65年成ります 写真は昭和27年ごろのものです。これだけの大きなものだから どこかにあるだろう |

||

| もう少し詳しく記してみます いつ頃造られたのか 明治28年の住友別子鉱業所の考課状にいくつかある中で、東延煙突並二煙道築造との項目があります このようになっているから煙突・煙道の築造は明治28年であることに間違いはない 目的は 今まで一個で足りていたボイラーを新しく増設して6個にして、 機械化を一層促進させることになり、熱源を効率の高い石炭に切り替えることになった。 このようになるとボイラーはある範囲内に集約し、個々の排煙装置は煙道に連結して高度差のある 煙突に吸引させた方が、ボイラーの機能のためにも、また環境の面でも得策であったからだろう。 伊藤玉男氏の 山村文化32号 写真は語る9 東延(下)より要約しました。 |

|||

|

|

||

| 発見 同じところに同じように ありました 同じアングルで撮影したかったのですが 木が茂って 無理でした 登山道のすぐ脇にありました。何だろうと思っていたのですがまさか 煙突の残骸とは。 倒壊した煙突の煉瓦の上にも木が茂りいつしか 自然にかえるのだろう |

|||

![]() 東延の竜王神社

東延の竜王神社 ![]()

|

|||

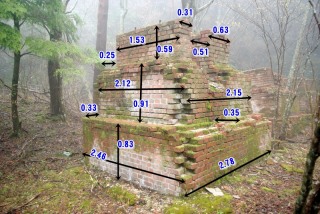

| 東延の竜王神社 この神社の歴史は、さほど古くはないが、銅山の鉱脈が本舗より北口に延び、自然に東延方面へ坑口の開さく が必要となり、東へ延びたので、東延という小字が出来たようである。鉱脈が地下深く掘り下げられると地下 の竜神の怒りにふれるのではないかということで、怒りにふれないために、竜神の神社を杷ったのである。 此の竜神の御神体は、実に立派な彫刻である。住友家という背景のもとに製作されただけに、全部金の彩色で あり、目が覚めるような御神像である。 明治末年に会社の神殿が破損したので、再建するまで一時奉遷したのであるが、その間に盗難に逢って、現在 の御神体は似てはいるが代品だという噂が立ったので、村の有志が当時の神官和田氏にかけ合って、紋付羽織・ 袴姿で拝観することになり、和田神官は拝礼し扉を開き直ちに御神体を出し奉る。恭しく掛けられた白布を取れ ば、金色燦然たる竜王明神が現われ一同十分に拝観した。 盗難の噂は、単なる噂のみであったことがわかり一同安堵したのである。 (別子山村史 757ページ)より |

|||

|

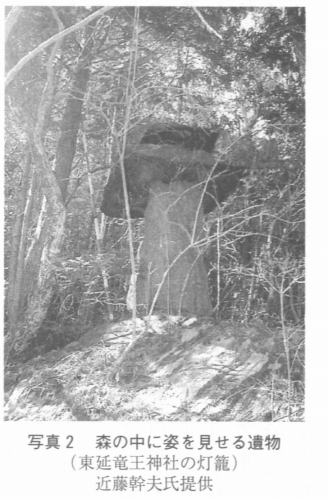

. | 旧別子東延に竜王神社というのがあった。 「明治の別子」伊藤玉男著、「別子山村史」同役場、「村のあらまし」同役場、「別子山村郷土誌」 同役場資料愛媛労働運動史第一巻愛媛県、或は故老からの話を総合してみても、竜王神社がいつ創立 されたかは、詳らかでないようである。 文書の上で記録されていることは、明治40年の別子銅山大争議の時に、労働者が気勢をあげるため に神社跡へ集結した事、或は大山積神社の末社として、東延山社というのがあって、火災でいつの頃 か残らず焼失、その後再建せず、今は廃社になって跡方もないと出ているが、現在社殿のあとを偲ぶ よすがもない程だというので、これが竜王神社かも分らない。 いま、神社を検するに既に乱離骨灰、ここ10年も経過すれば自然に山腹樹海に埋没して、全く伝説上 の神社となるであろうことが予想される。 巷説伝える所の、別子銅山開発進行に伴なう、排水の万全を祈願するため、竜王をお祀りしたという 発想は面白いが、神社の創建、廃止に至る文献がないので、敢えてとりあげてみた。 (新居浜史談230号36ページ 芥川三平著)より要約 ←山村文化30号38ページに 「東延竜王神社の燈籠」の写真がある 写真の提供者は近藤幹夫氏と なっている。写真掲載のみで竜王神社の記述が全くない「明治の別子」と言う伊藤玉男氏が書いた本が ある。その本に「明治中期の別子銅山」の地図があり東延に竜王神社が記されてあって「後年西方の尾 根に遷る」とある 尾根を探したのである。2度ほど広範囲に探索したが発見できず。近藤幹夫氏本人 に詳しく尋ねたところ なんと 尾根ではなく谷だった。 |

|

|

アクセス 素麺滝まで行くと「石灯籠」の案内板がある。少しわかりにくいが 探しながら行って見よう 灯篭の向こうが谷になっている。 東延斜坑の上方の集落を東谷部落と言い、その西に隣接するものを西谷部落と言った。(明治の別子102ページ) |

![]() 東延の謎の遺跡

東延の謎の遺跡 ![]()

|

|||

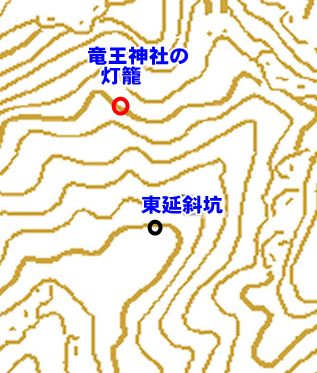

| 東延に入ると 東延斜坑より先に この煉瓦の建造物が目に付きます。気にはなっているのですが わかりません。 いつの年代のかもわかりません。旧別子の主な施設は大正5年ごろまでに東平に移動しています 「機械場も昭和7年(1932)に廃止」とありますが、昭和29年に上・中部開発起業がはじまり 昭和43年3月末まで稼動しています その時に作られたものかも判りませんが 資料がないので不明です。 |

|||

|

|

|

|||

| 煉瓦台の寸法を測ってきました 左から1 2 3 とすると 1と2の間は2.14 2と3の間は1.04 3台の長さは11.21mになります 単位はmです | |||||

|

|||

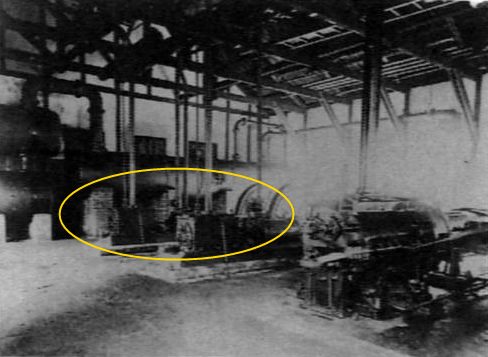

| 住友史料館報30号50ページ 鉱山東延、機械場空気圧搾機械 明治31年撮影 手前にコンプレッサーが並んでいて 後ろにタンクが見える このタンクの足の 煉瓦がこの台のような気もするが 形が少し違うのです。??? |

|||

| 東延斜坑の上方の集落を東谷部落と言い、その西に隣接するものを西谷部落と言った。また、そうめん 滝の下方にも、上方の谷筋にも集落があって、これらをそうめん滝下、上部落と呼んだと言う。つまり、 東延部落は四つの集落から成りたっていたのである。 東延が葬祭の上で独立出来る集落になったのは明治中期にか㌧ってからであろう。そして広瀬の言う別 子本鋪として採鉱の諸設備が此処に集約されるに至って最盛期を迎えたが、明治三十八年、第三通洞の 完成によって東延斜坑の機能が薄れるに及んで漸次衰退していった。 山方以下、これまで述べてきた集落は職場を中心とした同一職種の者によって形成されていたが、東延は 違っている。採鉱夫.機械夫・運搬夫・選鉱夫等いろいろであった。排 他的集落がまだ根強く残っていた別子山中に、このような近代的集落が形成されたのも明治の別子を探 る人切な現象である。 明治の別子102 |

|||

![]() 東延の間符・坑口

東延の間符・坑口 ![]()

| 東延には数多くの間符・坑口がある。旧呼び名・新しい呼び名・勝手につけた名前・など整理がつかない 私のホームページでは黒川氏が用いている呼び名で統一させて頂く。 (愛媛の鉱山跡写真集 1~8 黒川 直幸/撮影・編集 新居浜図書館 N/562/ク/1) |

|||

| . | 第一通洞(南口) |  |

今は扉で通行できないようにしていますが 伊藤玉男氏は旧別子の見回りにこの通道を 利用していた。 詳しくは こちら をご覧ください |

|||

| 東延斜坑 |  |

東延築堤の山際にある。柵があるのですぐわかる。 詳しくは こちら をご覧ください |

||||

| 東延竪坑 |  |

東延斜坑の北にある 柵を巡らせています。立入り禁止の看板があります。 縦坑なので井戸のように直です 見学は気をつけてください |

||||

| 東延新口坑 |  |

東延斜坑の山際にあり3本の鉄パイプが 立てかけてある 東延西座本坑? 東延西座本坑は古くは東山間符(歓治問符)の水抜き のため開削された東山水抜間符かと思われるが 場所の同定はまだ出来ていない。 山村文化30号48ページ |

||||

| 天満水抜き間符 |  |

東延新口坑の西にある 間符は潰れていてわかりづらいが坑木がみえる。 貳番抜戸・東延西走り坑とも言われています |

||||

| 歓治間符 |  |

東延斜坑がら東へ 谷にあるH鋼を渡ると見える。 歓治間符は開発当初の元禄、宝永の頃には 東山間符と云われていたらしい その後 東延本坑と呼ばれていた。 |

||||

| 東延東走り坑 |  |

歓治間符のすぐ隣にある。 塞いでいる石垣が半分ほど崩れているので 中が見える。 水が溜まっています。 |

||||

| 東延築堤坑 |  |

東延築堤を掘っている。戦後に開けられた様子。 | ||||

| 東延風廻し坑 |  |

東延築堤の下流の右岸にある。 登山道の下のある。 |

||||

| 東山間符 | 不明 | |||||

| 東山新口間符 |  |

風廻わし間符と思われる。明治拾三年調整 の東延坑坑内図によると、大体この位置に「風道」 という坑口が画かれているから、通気坑として掘 られたのであろう。しかし、鉱床の位置的関係から推し て鑓押し坑道であったと思われる。ずっと古く、多分元 禄の末期に東山新口という鉱さかじ問符(探鉱坑道)は これに当るのかも知れない。 山村文化30_46 写真ば語る七 東延(上)より 歓東坑の東の尾根に風廻しという坑口がある |

||||

| 東山風廻し坑 | 不明 | |||||

| 東延間符 | 不明 | 歓治間符座元(後の一番坑道) 東延新鋪という新座元(二番坑道?) |

||||

| 惣山大水抜間符 | 不明 | 元禄12年掘削開始 歓東本鋪の座元(下底部)を狙った この間符に代って代々水抜問符が開削され |

||||

![]() 東延の煉瓦

東延の煉瓦 ![]()

| このおびただしい煉瓦 いつ頃 何処から どのようにして 東延に入ってきたのでしょうか | |||

![]() ひちくちメモ

ひちくちメモ ![]()

| 東延坑口には東延選鉱場があり、その下方数ケ所に和式焼鉱炉240基が散在していた。 旧別子銅山案内14 |

|||

| 大立坑、第四通洞の貫通を機会として、大正5年(1916)1月、別子銅山の採鉱本部を嶺南の 東延(海抜約1,150㍍)から嶺北の東平(海抜約750㍍)へと移転しました。これにより、採鉱の 拠点が初めて銅山峰の北側(新居浜市側)に移されました。 歓喜の鉱山46 |

|||

| 移転に伴って旧別子在住の鉱夫を東平、端出場に移動させ、一部の施設を除き、同地の全施設 を撤去した。またこの移転に先だち、4年12月には、明治32年(1899)ごろから坑内運搬作業に 従事していた女子鉱夫全員を解雇した。 別子300年の歩み62 |

|||

| 東延の谷は南口付近より下流は広い暗渠となっていたが、明治の水害で崩れてしまった。 旧別子銅山案内32 |

|||